CT検査

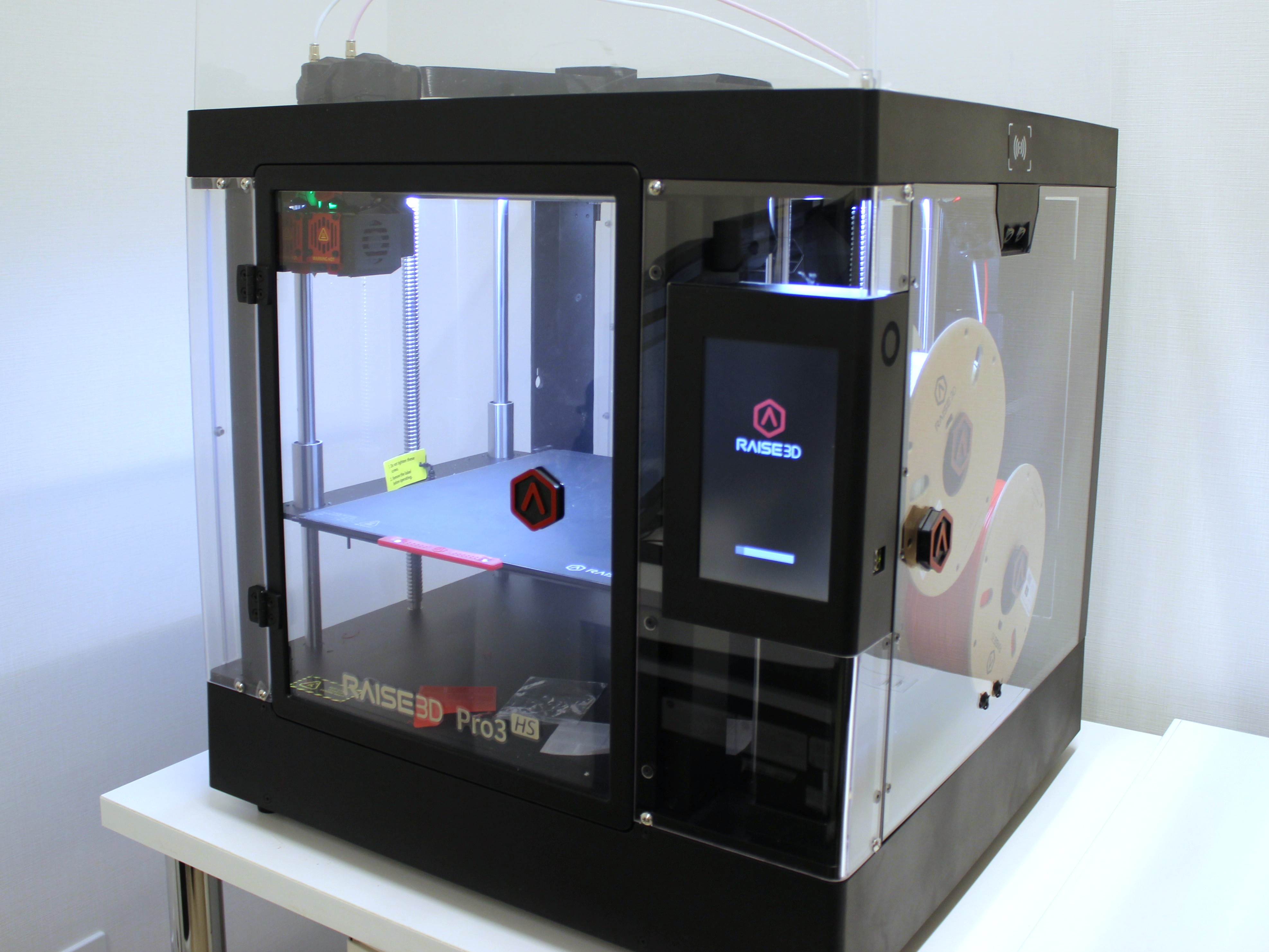

当院は256列エリアディテクタCT装置(2台)と64列マルチスライスCT装置(1台)が稼動しています。画質を維持しながら被ばくの低減が可能な装置で、脳、肺、血管、大血管、肝臓など腹部臓器から四肢に至るまで高精度な撮像が可能です。救急搬送にも迅速に対応出来るように64列マルチスライスCT装置は救急検査を優先して行っております。特に冠動脈CTAは外来診療で威力を発揮しており、件数も年々増加しています。また、新病院より導入されました3Dプリンタ装置は主に歯科口腔外科や整形外科の術前シミュレーションに用いられ、患者さんの手術支援に役立っています。

■検査の注意事項はこちらからどうぞ

CT撮影装置(GE Health care社) |

3Dプリンタ装置(Raise3DTecnologies社) |

MRI検査

MRI装置は静磁場強度が1.5T(テスラ)1台と3.0Tの装置2台、合計3台が稼働しています。装置搭載技術の進歩により、より高画質、高精度な臨床画像の提供が可能となり、診断精度の向上や手術支援画像提供に大きく寄与しています。MRI検査は放射線被曝が無く、血管(血流)から臓器や関節まで全身の検査が可能であり、拡散強調画像は病変の拾い上げや急性期脳梗塞の検出に有用です。造影検査はvolume data収集により、小さな病変まで検出することが可能となりました。急性期脳梗塞や脊髄損傷については、24時間体制で検査を行い早期治療に貢献しています。また、MRI検査を受ける際の注意事項として、金属による吸引・発熱等の問題があります。手術(カテーテル血管内治療含む)などにより体内に金属が埋め込まれている方は主治医と相談の上、検査を受けてください。最近では、ネイルアートがMRI対応のものであるか不明な場合があります。検査当日にはネイルを除去した状態で来院していただくようお願いしています。

■代表的画像はこちらをどうぞ

■検査の注意事項はこちらからどうぞ

3.0T MRI装置(GE Health care社) |

骨密度測定検査

骨粗鬆症は、長年の生活習慣などにより骨の強度が低下してくる病気です。 骨粗鬆症になっても、最初は何の症状もありませんが、そのうち腰や背中が痛くなったり、曲がったりしてきます。

ひどくなると骨折を起こして日常生活に支障がでる原因にもなります。

放射線治療

放射線治療は、手術と同様に病巣部だけを治療する局所治療です。体の外から体内の病巣部に放射線をあてます。臓器を取らずに治すことが可能で、体への負担が手術より少ないことがほとんどです。放射線治療は多くの職種から構成される「チーム医療」です。医師(放射線治療専門医)、診療放射線技師、看護師だけでなく、医学物理士、放射線治療品質管理士など、他の部門にはいない放射線治療に関わる専門職種が携わっています。

当院では2台のリニアックと1台の治療計画用CTで日々治療を行っております。

リニアック装置①(VARIAN社) |

リニアック装置②(VARIAN社) |

X線検査

一般X線単純検査とはX線を用いて骨格・胸部・腹部等の写真を撮影することです。当院では、FPD(Flat Panel Detector)システムを導入しています。このシステムの特徴は撮影したX線画像をリアルタイムで確認できることに加え、高解像度の画像を提供できる点です。従来のシステム(Computed Radiography)と比較すると、検査時間が大幅に短縮され、よりシャープな画像を得ることが可能になりました。

また、最新の画像処理技術を採用しており従来の画像処理では可視化が難しかった白い部分や黒い部分も表現することができるようになりました。そのため広い範囲を同時に把握できる画像を各診療科に提供することができるようになりました。

■代表的画像はこちらからどうぞ

■検査の注意事項はこちらからどうぞ

X線撮影装置(FUJIFILM社) |

乳房X線検査

当院は、乳房撮影装置を2台導入しており、デジタルブレストトモシンセシス(3Dマンモグラフィ)も撮影することができます。デジタルブレストトモシンセシスを撮影することによって、1mmの断層像が得られるため診断精度が向上します。

また、当院はマンモグラフィ検診施設として認定されており、撮影には主にマンモグラフィ講習会を受講し、認定(検診マンモグラフィ撮影認定放射線技師)を取得した女性技師が担当させていただきます。

■マンモグラフィーについてはこちら

■デジタルブレストトモシンセシス(3Dマンモグラフィ)について

■痛み低減機能(Comfort Comp“なごむね”)について

■検査の注意事項はこちらからどうぞ

乳房用X線診断装置(FUJIFILM社) |

乳房組織生検検査

マンモグラフィで乳がんが疑われた場合、確定診断を行うために病理診断のため病変を採取することがあります。主に石灰化を伴う病変部を対象にデジタルブレストトモシンセシス(3Dマンモグラフィ)撮影をすることで病変部の位置を確認しながら組織を採取します。

小さな傷痕で病理組織診断を行えることが特徴です。これをトモシンセシスガイド下吸引式乳房組織生検(マンモグラフィガイド下生検)と言い、微小石灰化を伴う早期がんの診断に威力を発揮します。当院は側臥位(横向きで寝た状態)で行うタイプの装置を使用しています。

マンモグラフィガイド下生検装置(FUJIFILM社) |

歯科撮影

| パノラマX線撮影 | 歯科診療に特化したCTであり、全身用CTよりも細かい構造を高精細に映し出せるため、歯や顎の細かい構造を観察することができます。インプラント手術の計画、親知らずの抜歯の際の神経との位置関係の把握や顎関節症の診断などに活用されます。 |

|---|---|

| セファロX線撮影 | 歯並びや顎の成長、かみ合わせを評価するためのX線検査です。特に矯正治療や顎の成長発育の観察に役立ち、歯科や口腔外科で広く用いられています。この撮影では、治療計画や経過観察を行うため再現性の良い撮影が必要となりますので、すべての患者様が同じポジションとるように専用の頭部固定装置を用い側面像(横顔)と正面像を撮影します。 |

| コーンビームCT(歯科用CT) | 歯科診療に特化したCTであり、全身用CTよりも細かい構造を高精細に映し出せるため、歯や顎の細かい構造を観察することができます。インプラント手術の計画、親知らずの抜歯の際の神経との位置関係の把握や顎関節症の診断などに活用されます。 |

デジタル式歯科用パノラマ ・ 断層撮影X線診断装置(MORITA社) |

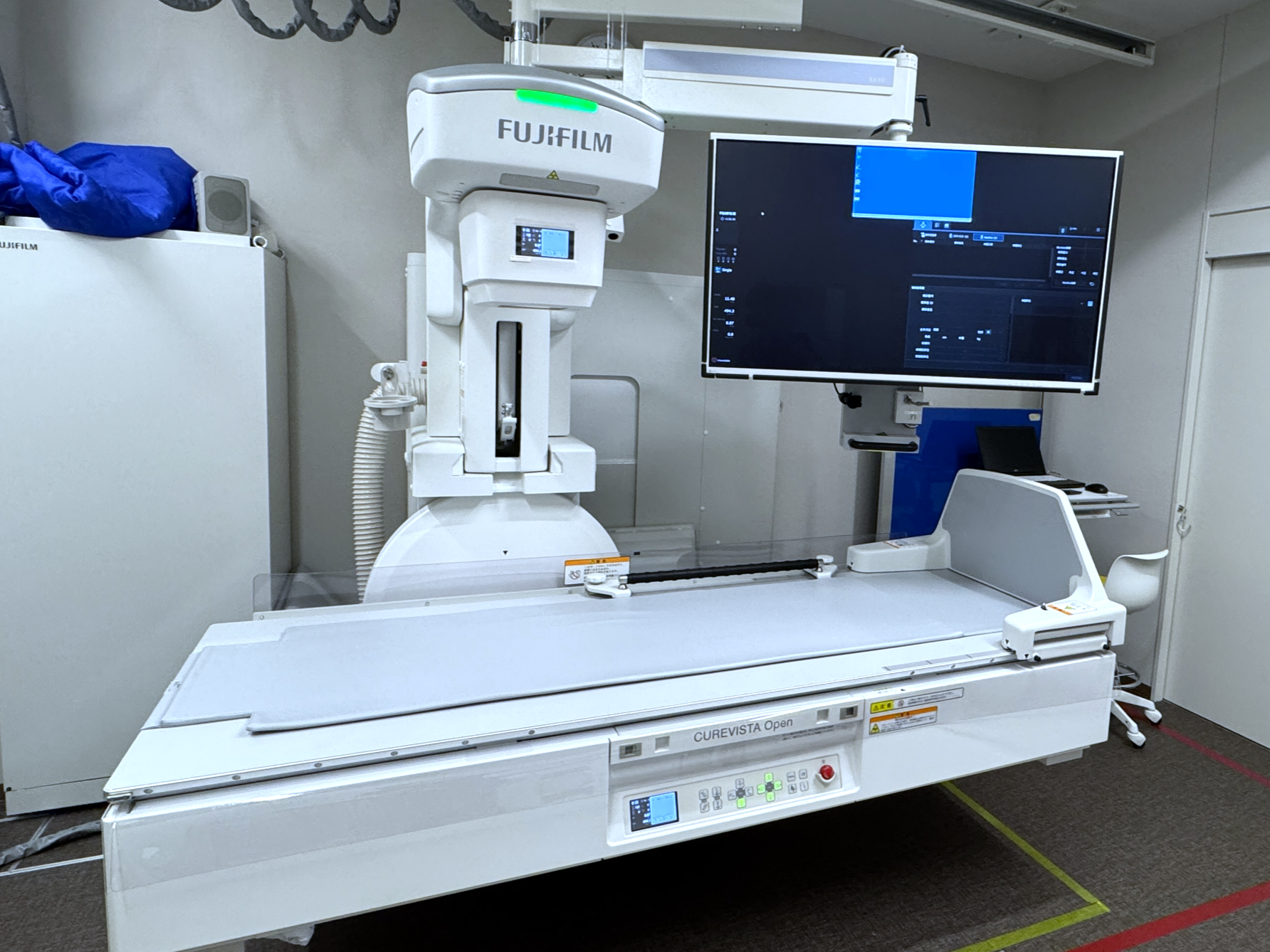

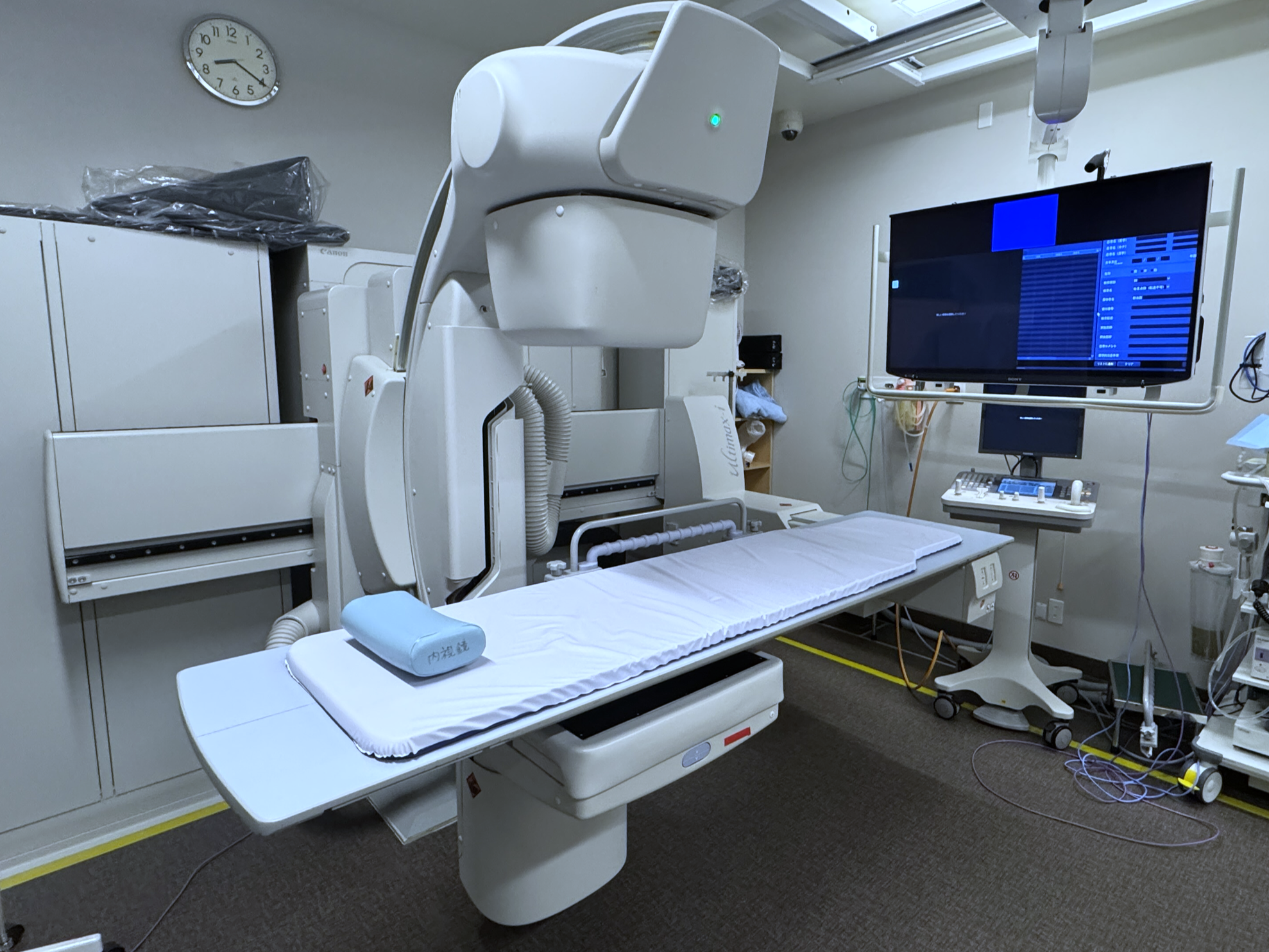

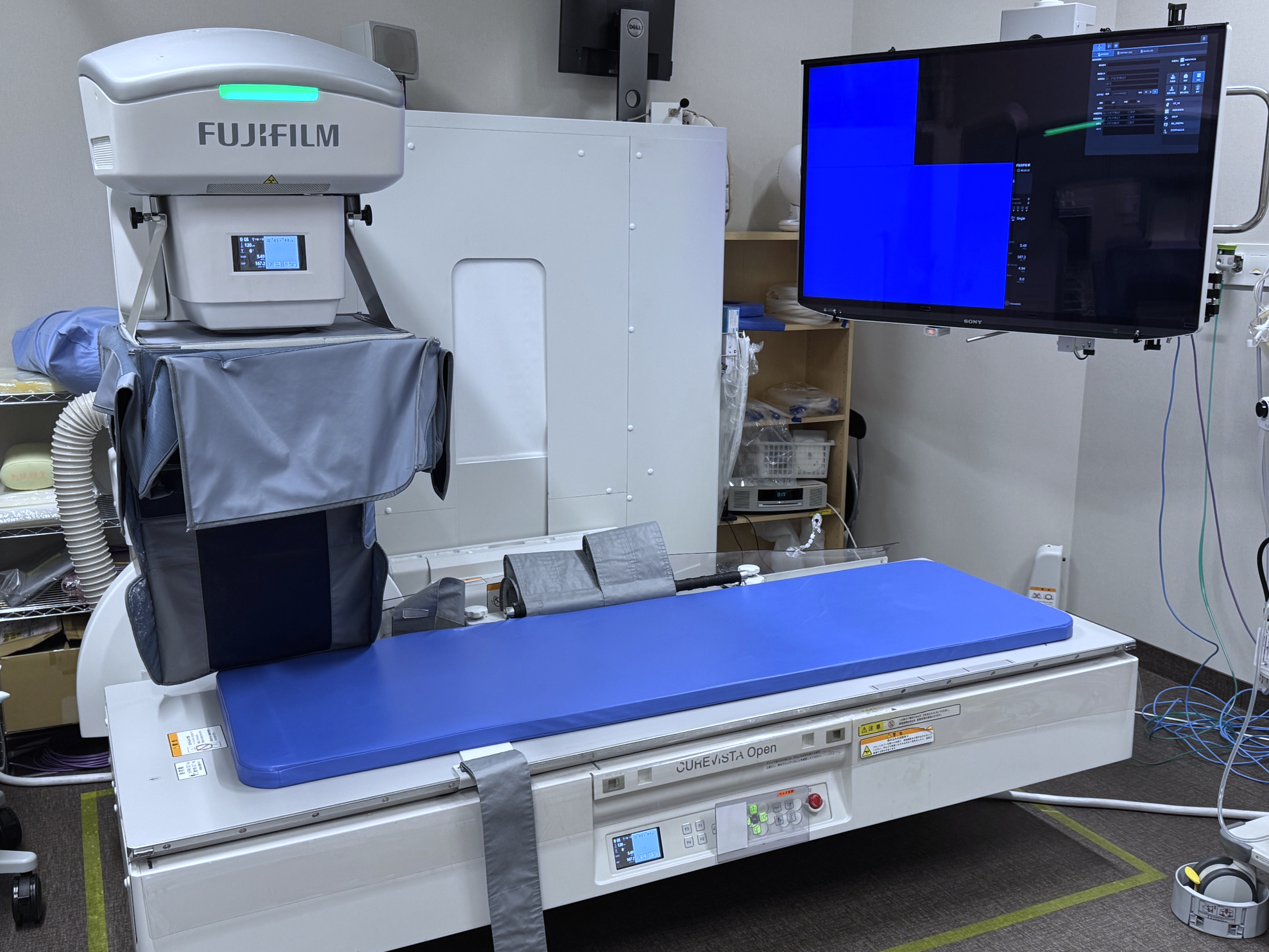

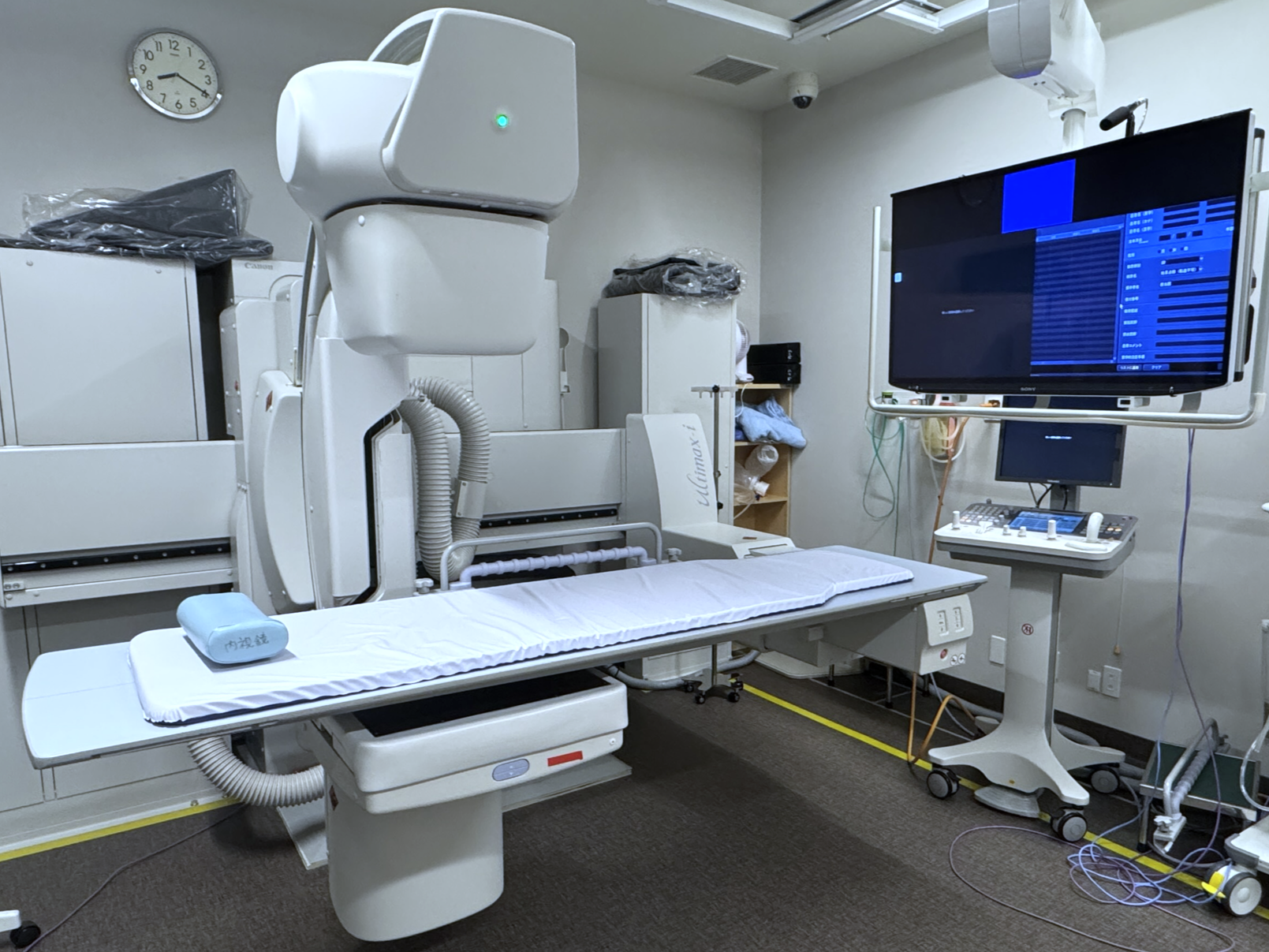

X線TV検査

| X線TV室 2室 | Cアームタイプ、アイランドタイプの2機種の透視装置を有し X線透視を使用した手技を行っています。 主な使用診療科:泌尿器科、腎臓内科、整形外科、脳神経外科、救命科、放射線科、PICCチーム |

|---|

デジタルX線透視撮影装置①(FUJIFILM社) |

デジタルX線透視撮影装置②(キヤノンメディカルシステムズ社) |

| 内視鏡透視室 3室 | Cアームタイプ(2台)、アイランドタイプの3機種の透視装置を有し 内視鏡画像とX線透視を併用した手技を行っています。 主な使用診療科:消化器内科、呼吸器内科 |

|---|

デジタルX線透視撮影装置③ |

デジタルX線透視撮影装置④ |

デジタルX線透視撮影装置⑤ |

カテーテル治療室

カテーテル治療室では、手首や肘または足の付け根(鼠径部)の動脈、肘や首または足の付け根(鼠径部)の静脈より、カテーテルという細い管を用い、心臓機能の状態、心臓を栄養する冠動脈の状態等を検査、治療しています。

当院では 5台の血管撮影装置を所有し、医師・看護師・臨床工学技士・診療放射線技師からなるカテーテル治療センターが24時間365日、様々なカテーテル検査・治療を行っています。

【頭部・腹部部門】

造影剤を血管に流して血管造影を行うことにより全身の血管性病変(狭窄、虚血、動脈瘤、奇形、梗塞など)の診断や、腫瘍を栄養する血管や緊急処置が必要な出血部位の特定診断を行います。これら血管の画像診断をはじめ外科的手術を施すことなく、カテーテルを用いて治療ができる血管内治療(Interventional Radiology:IVR)も多く行われています。3D画像などを積極的に診断や治療手技に取り入れ、最新式の装置にふさわしい治療成績を残しています。 そしてさらなる稼働率・診断精度・治療成績の向上に向けて日々研鑽を重ねています。

血管撮影装置①(PHILIPS社) |

血管撮影装置②(GE Health care社) |

【循環器部門】

循環器部門では、急性冠症候群(ACS:Acute Coronary Syndrome)の患者様に対して、即時、冠動脈形成術(PCI: Percutaneous Coronary Intervention)対応可能な体制を構築しています。その他、カテーテルアブレーション、ペースメーカやリードレスペースメーカの挿入、交換等の不整脈治療、四肢末梢血管の検査、治療も行っており、カテーテルアブレーションにおいては、3Dマッピングシステムを使用し、従来のラジオ波(RF pulse)のみではなく、冷却やパルスフィールドアブレーションといった医療機器を用いて安全に治療を行っています。

血管撮影装置③(PHILIPS社) |

【カテーテル室3】

|

血管撮影装置④(PHILIPS社) |

【カテーテル室4】

|

血管撮影装置⑤(GE Health care社) |

【カテーテル室5】

|

ハイブリッド手術室

~最先端のハイブリッド手術室で、安心・安全な治療を~

当院では、最新のハイブリッド手術室を導入し、患者さんにとってより安全で負担の少ない治療を提供しています。ハイブリッド手術室とは、高度な画像診断装置と手術設備を組み合わせた最新の手術室です。これにより、より正確で体に優しい手術が可能になります。

【ハイブリッド手術室の利点】

✓ 体に優しい治療(低侵襲手術)

メスを使う外科的手術とカテーテル治療(血管内治療)を組み合わせることで、体への負担を最小限に抑えます。手術中に万が一のよきせぬ事態が発生しても、すぐに外科的手術に移行できますので、非常に安全性が高い手術室です。

✓ 薬剤(造影剤)の使用を減らせる

術前の3D画像を活用し、血管の状態を正確に把握できるため、造影剤の使用量を最小限にします。

✓ より正確かつ安全で短時間の手術が可能

最新のナビゲーションシステムを使うことで、インプラントの位置決めや腫瘍・血管の特定をより正確に行え、リアルタイムで画像(X線画像)を確認しながら施行することで、短時間手術が実現できます。

✓ 傷が少なく、体の負担が少ない

必要最小限の切開で手術を行うため、出血を大幅に減らし、回復を早めることができます。そのため、早期退院が可能になります。

※ハイブリッド手術室で受けられる治療

●心臓や血管の手術(大動脈弁の治療、大動脈瘤のステントグラフト治療、下肢血管治療、ペースメーカリード抜去/留置 など)

●脊椎の手術(脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、すべり症、脊椎圧迫骨折、脊椎・脊髄腫瘍の治療 など)

●脳の手術(脳腫瘍の治療 など)

血管撮影装置(島津製作所社) |

多軸血管撮影装置(Siemens社) |

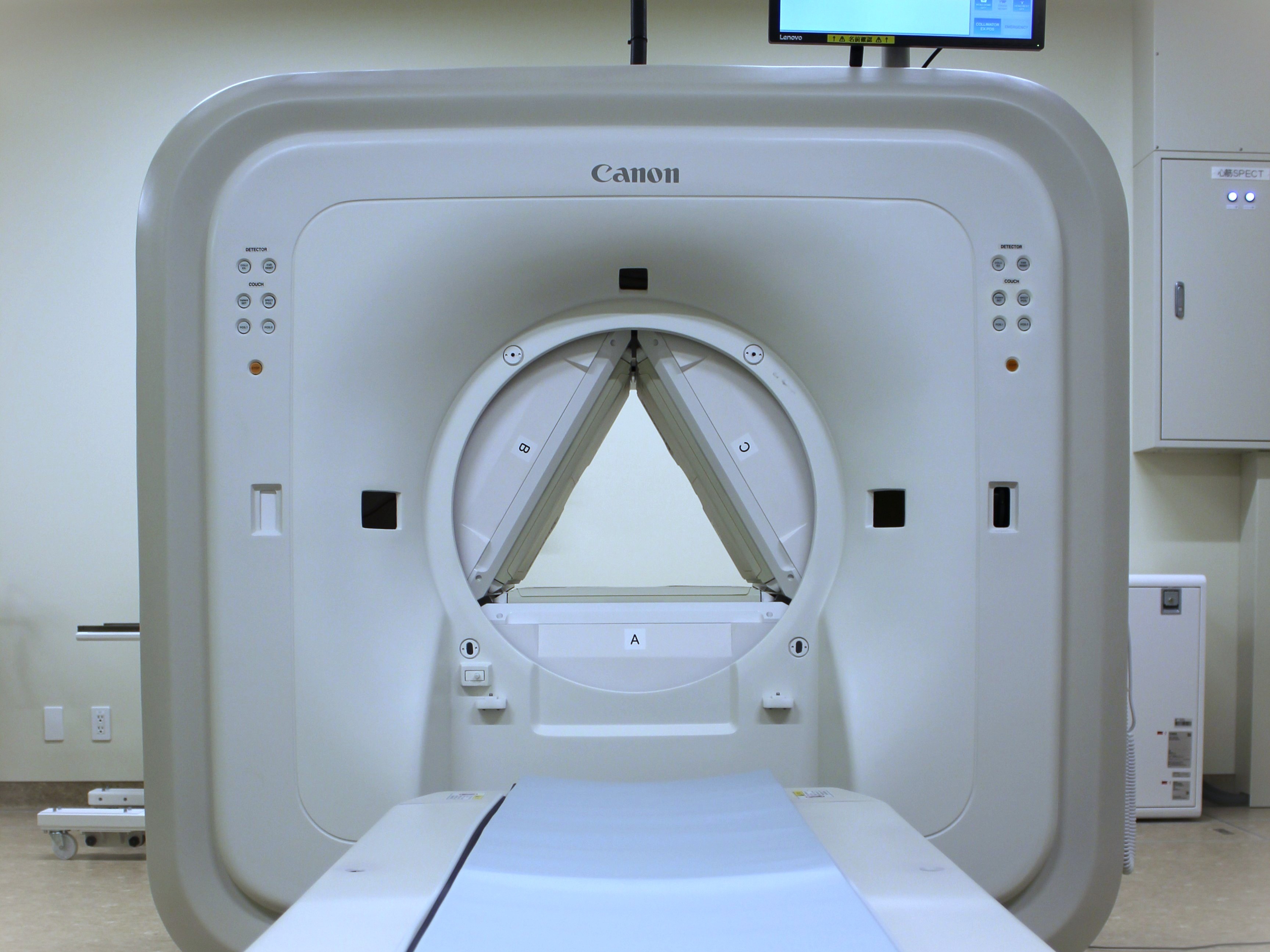

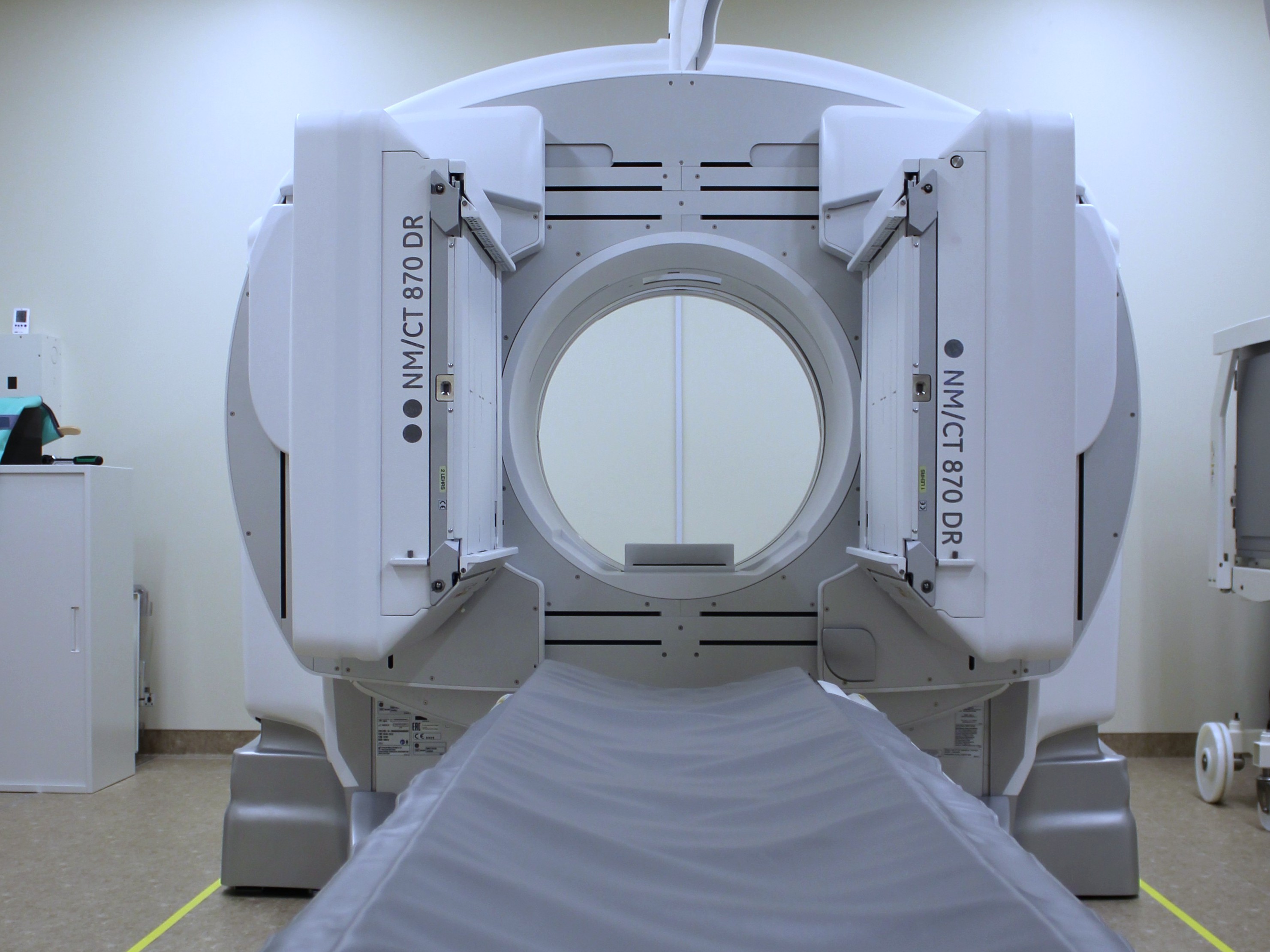

RI検査

RI検査とはラジオアイソトープ(放射性同位元素)の略で放射線を出す物質のことをいいます。この薬を体内に投与すると特定の臓器や組織に取り込まれ、専用の装置で撮影することで、体内の臓器や組織の機能及び代謝情報を画像化します。

【SPECT検査室】

SPECT検査は、放射性医薬品を体内に投与し、カメラが体の周りを回転しながら撮影し断面図を得る検査です。 脳血流の評価、心筋の血流や機能の評価、骨転移の診断など広く利用されます。

SPECT検査は、体内の特定の部位を詳細に評価するための重要な診断装置です。

SPECT 装置(キヤノンメディカルシステムズ社) |

SPECT-CT 装置(GE Health care社) |

■代表的検査はこちらをどうぞ

■検査の注意事項はこちらからどうぞ

【PET検査室】

・PET/CT検査について

PET/CT検査は、PET検査とCT検査を組み合わせたものです。PET検査では、18F-FDGと呼ばれる放射性同位元素にブドウ糖を付けた薬を用いて全身の糖代謝(糖の取り込みと消費)を検査します。

一方、CT検査はX線を用いて輪切りの画像を得る検査です。PET検査とCT検査の両者を組み合わせた画像を得ることで、病変部位の位置や範囲をより正確に把握できます。主にがんなどの悪性腫瘍の有無や転移、悪性度についての診断を行います。

またてんかんやサルコイドーシスの評価にも用いられます。

・アミロイドPET検査について

アミロイドPET検査は、脳内にアミロイドβプラークが蓄積しているかどうかを画像で確認するための検査です。

アミロイドβプラークはアルツハイマー病の原因物質と考えられており、この検査はアルツハイマー病の診断に役立ちます。

PET-CT 装置(GE Health care社) |

放射線情報

放射線情報室は電子カルテやオーダリングシステムなどのシステム/マスタを 作成、管理したり、コンピュータやネットワークを含めたシステム障害時の対応、他部門やベンダーとの調整など、システム管理を含めた情報管理に関わる業務を行う場です。

医療現場では情報のデジタル化が進んだ現在、紙カルテの廃止及びフィルムレス化から放射線画像はPACS(医療用画像管理システム)を中心としたオンラインシステムに保存されています。

それに伴い今日、診療放射線技師の主な業務は撮影及び画像データの送信や管理と多岐に亘り、放射線や撮影機器だけでなく、コンピュータや病院内におけるネットワーク、情報工学の知識や技術が必要となりました。

モダリティ毎の特殊性や撮影技術の進化に伴う画像情報の多様化、院外との情報交換、各種ガイドラインに沿った体制整備などに対応、実装を遂行できるよう日々知識と理解を深めています。

放射線管理

近年、日本国内においても医療被ばくの管理と低減に対する関心が高まってきています。

2015年には、国内初となる診断参考レベル2015(DRLs2015)が公表されたことで、医療現場では放射線診療における線量最適化への意識が高まってきました。当院でも、対象項目が追加されたDRLs2020が公表されたことを受け、改めて対象検査における線量を調査し、DRLs2020と比較することで線量の最適化を行っています。

さらに、2019年の医療法の一部改正に基づき、2020年4月からは医療被ばくの線量記録と線量管理が義務化されました。当院では、線量管理システムの導入により、対象機器の線量データを収集・管理することに加え、患者さん個々、もしくは検査プロトコル単位での線量情報の収集を行っています。(一部、非対応の装置および検査あり)

当院の線量管理システムに関してはこちらをご覧ください。

また、現在の医療では、医師が診断をするための情報を得る、確定した病気の進行度を知る、治療の内容や治療開始時期を選択する、治療効果を診る等の目的のために放射線を利用します。放射線を利用するため、被ばくすること(医療被ばく)にもなりますが、被ばくによる障害発生の可能性や危険性といったマイナス面よりも利益が十分に大きいと判断される場合に、放射線検査を実施します。

放射線検査を受けるにあたり、医療被ばくに関する説明はこちらをご覧ください。