臨床工学技士とは、医師の指示のもとに生命維持管理装置の操作および保守管理を行います。生命維持管理装置は、人工心肺装置・人工透析装置・人工呼吸器などがあり、循環・代謝・呼吸を肩代わりするものをいいます。臨床工学技士は医学と工学の両方の知識を有する国家資格であり、日々進歩する高度医療機器を用いた診療・治療を安全に行うため、医療機器の専門家として操作・保守・管理を行います。また医師、看護師や他の医療技術者と連携し、チーム医療の一員として患者さんの治療に携わっています。

当院での役割

当院では、現在45名の臨床工学技士が在籍しています。業務内容としては、高度な医療機器を操作する臨床支援業務と、院内の医療機器の保守点検といった医療機器安全管理業務にあたっています。臨床支援業務は、透析センター、内視鏡センター、アイセンター、集中治療センター、手術医療センター、大動脈・血管センター、血管内治療センターにスタッフを派遣し、各業務とも24時間体制で緊急呼出しに対応できるようにしています。また、業務の質の向上のため、積極的に研修会・学会等に参加し、さらに臨床工学技士以外の資格取得に取り組んでいます。

ME機器管理

病院内で使用されている医療機器を中央管理にて安全に患者さんへ使用いただけるよう日々、点検・清掃・管理を行っております。輸液ポンプ250台・シリンジポンプ220台・人工呼吸器47台をはじめ、現場で使用される医療機器の医療安全体制を構築し安心安全な医療の提供に努めています。また、アイセンター・内視鏡センター・高気圧酸素治療室などへ人員の派遣をはじめ『新たな医療機器のある所に臨床工学技士あり』の精神で安全安心な治療環境が提供出来る様日々努力しております。

アイセンター

アイセンターで使用される手術医療機器の保守点検及び手術時の機器操作立ち合いにて業務を行っております。当院では、白内障手術装置・網膜硝子体手術装置・手術顕微鏡などの操作補助を行い、安心安全に手術を受けていただけるよう対応させていただいております。また、数年前より3D Visual Systemも導入され、より患者さんの目の状況を把握しやすくなり円滑に手術が進められるよう対応しております。

内視鏡センター

内視鏡センターに配属されている機器の保守管理業務、治療に使用した内視鏡スコープの洗浄消毒などの洗浄・感染管理をはじめ消化器内視鏡検査・治療補助業務を行っております。

上部内視鏡検査をはじめ下部検査・ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)DBE(小腸内視鏡検査)小腸カプセル内視鏡検査など現在対応スタッフが、日々の治療を円滑に進められるよう対応しております。

高気圧酸素治療

私達は、大気圧(1気圧)の環境で生活をしておりますが、より高い気圧(2気圧)の酸素を吸うことで、血液中により多くの酸素を取り込むことが出来ます。この作用を利用し、体の隅々まで酸素を行きわたらせて疾患を改善する治療を高気圧酸素治療と呼んでいます。適応疾患として、スポーツ外傷・重症軟部組織感染症・突発性難聴・一酸化炭素中毒に有効であり、医師の指示の元高気圧酸素治療装置の操作や保守管理を行っております。

透析センター

入院中の腎不全患者さんに対して行う血液透析、自己免疫疾患や肝臓の機能が低下した患者さんに対して血漿交換、血液内科の癌治療に対して末梢血幹細胞採取など様々な血液浄化療法を透析センターにて施行しています。これらの治療に欠かせない医療機器を患者さんに、安心して治療が受けてもらえるようによりよい環境の提供を心掛けています。 透析センターは、現在10床を有し1床は感染管理にて陰圧個室となっており、1日3クールの治療を行っております。業務も機器の保守管理から穿刺や患者さんの管理、返血までの血液浄化に関するすべての業務を行います。また、昨年より腎代替療法の選択を広げ血液透析以外にも腹膜透析の導入に関しても取り組みを始め、シャントPTAの補助など透析センターのあらゆる業務に対応すべくスタッフの教育を進めております。今後は、多職種と共同しチーム医療の醸成を行い患者さんへ適切な医療の提供に繋がるよう努力していく所存であります。

集中治療センター

当院では、重症患者を受入れるためにスーパーICU(特定集中治療室)28床・HCU28床を設置しています。これらの重症患者用の病床には、高機能の患者モニタリング機器や人工呼吸器、補助循環装置等の生命維持管理装置が設置されており、臨床工学技士は集中治療科医師の指示に基づき生命維持管理装置の機器操作・保守管理を行っています。また、スーパーICU・HCUでの患者搬送・リハビリ介助などの業務も看護師・理学療法士と共に従事しています。

(2023年度実績)

人工呼吸装着症例数 1042症例、

補助循環装置装着件数 ECMO:49件、IMPELLA:18件、IABP:43件

CRRT施行件数 759件

手術医療センター

手術室業務は16室(うちハイブリッド手術室3室)からなり、臨床工学技士は手術室内にある医療機器の点検やトラブル対応を行っています。また臨床支援業務としては人工心肺業務(3台保有)、清潔介助業務、術中神経モニタリング業務、ストラクチャーデバイス業務(TAVI等)、ダヴィンチ業務(3台保有)等を実施しています。手術室配属の臨床工学技士6名を中心に手術の安全かつ円滑な進行のため医療機器の安全性・信頼性の確保の為、医師・看護師と連携をとりながら日々業務に取り組んでいます。

人工心肺業務

心臓手術の際、一般的に心臓を止めて手術を行いますが、心臓が止まっている間、心臓と肺の役割を果たす人工心肺装置を操作し、患者さんの循環を維持する人工心肺業務があります。臨床工学科が発足する以前の1979年より行い、信頼される循環器専門施設の高度医療に対応すべく、24時間体制でいつでも臨床工学技士が立会い、安全で質の高い医療技術サービスを提供しています。年間約150-200件の心臓・大血管の手術時に人工心肺操作を行っています。

植込型補助人工心臓業務

2019年1月より植込み型補助人工心臓実施施設となりました。主な業務内容は、植込型補助人工心臓(iVAD) の外来、入院管理業務、iVAD新規植込み時の手術立ち合い、また患者さん、家族、職員に対してのiVAD取扱い説明業務などを行っています。認定士5人を中心に、iVAD患者さんが安心、安全な日常を送れるように医師、看護師、理学療法士など多職種と連携し日々業務にあたっています。

清潔介助業務

近年のタスクシフトに対応すべく、臨床工学技士による手術時の清潔介助業務を開始しました。ダヴィンチ症例やストラクチャー症例を中心に日々業務を行っています。

ダヴィンチ業務

手術支援ロボットであるダヴィンチは専門的な知識が必要とされる医療機器です。当院は3台(SP1台,Xi2台)のダヴィンチを保有しており、症例数も増加しています。医療機器の専門知識を有する臨床工学技士が、準備から手術中、手術後、メンテナンスのすべてに携わり、ダヴィンチを常に最善の状態で維持し、トラブル時も即座に対応するのが我々臨床工学技士の役割です。

術中神経モニタリング業務

術中神経モニタリングはMEP,SEP,ABR,VEP,CCEP,FREMAP,DNAP,D-wave,AMRなど多岐にわたり、神経機能の温存に重要な役割をはたしています。臨床工学科は、年間100例を超えるすべての症例に対応し、外科医、麻酔科医、看護師と意見交換しながら業務にあたっています。

SHD業務

ハイブリッド室で実施されるTAVIやMTEER、左心耳閉鎖(ウォッチマン)に臨床工学技士が携わっています。業務内容は各デバイスのローディングや緊急時対応が主な業務となり、SHDチームを中心に業務を行っています。

循環器・大動脈カテーテル治療センター

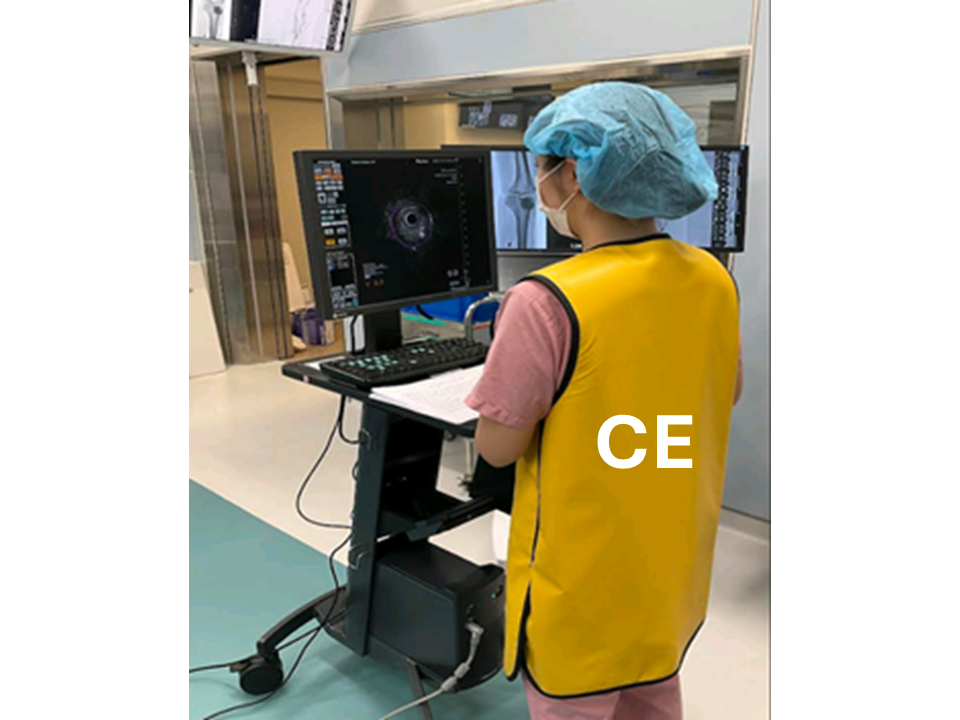

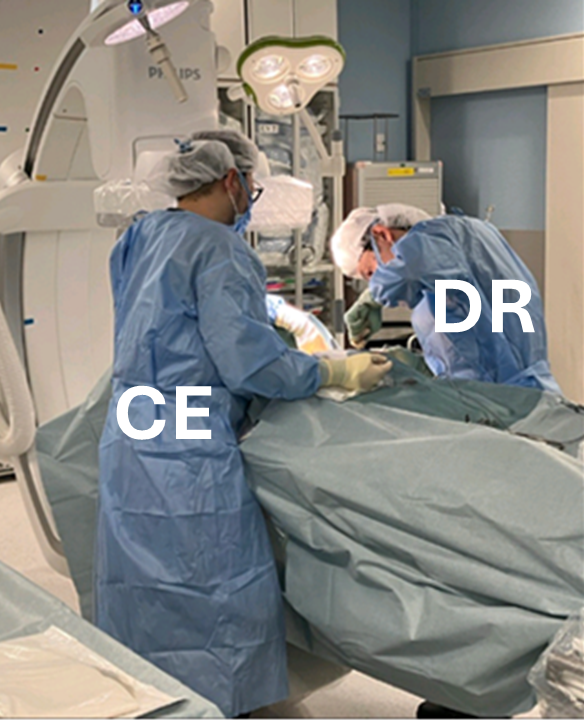

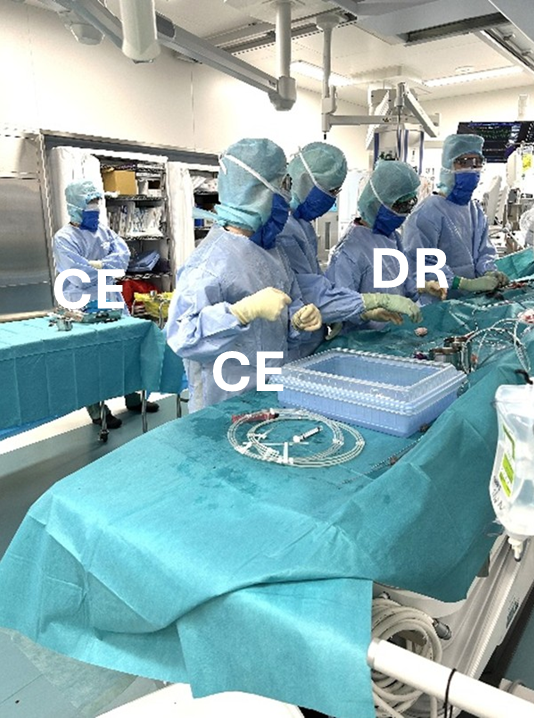

循環器・大動脈カテーテル治療センターにはCEが20名*在籍しており、技術およびデバイスが日進月歩の本領域において患者さんに対して安全かつ最良の治療が行えるように医師とともに協力しながら治療にあたっています。

カテーテル治療センターではPCI、EVT、EVAR/TEVAR、SHD、アブレーション、デバイス関連業務を行っております。それぞれでチームを作成しつつも、若手にはローテンションをしてもらい、多くの経験や知識などを積んでもらえるように教育体制も整えております。

ハイブリッド手術室ではタスクシフト/シェアを積極的に進めており、SHD業務やステントグラフト業務、デバイス関連業務の直接介助業務も行っています。

また、当センターには心血管カテーテル治療学会(CVIT)の近畿地方会の役員が4名*在籍しており、そのうち1人は日本臨床工学技士会の心血管カテーテル治療委員を務めております。(*2026年1月時点)

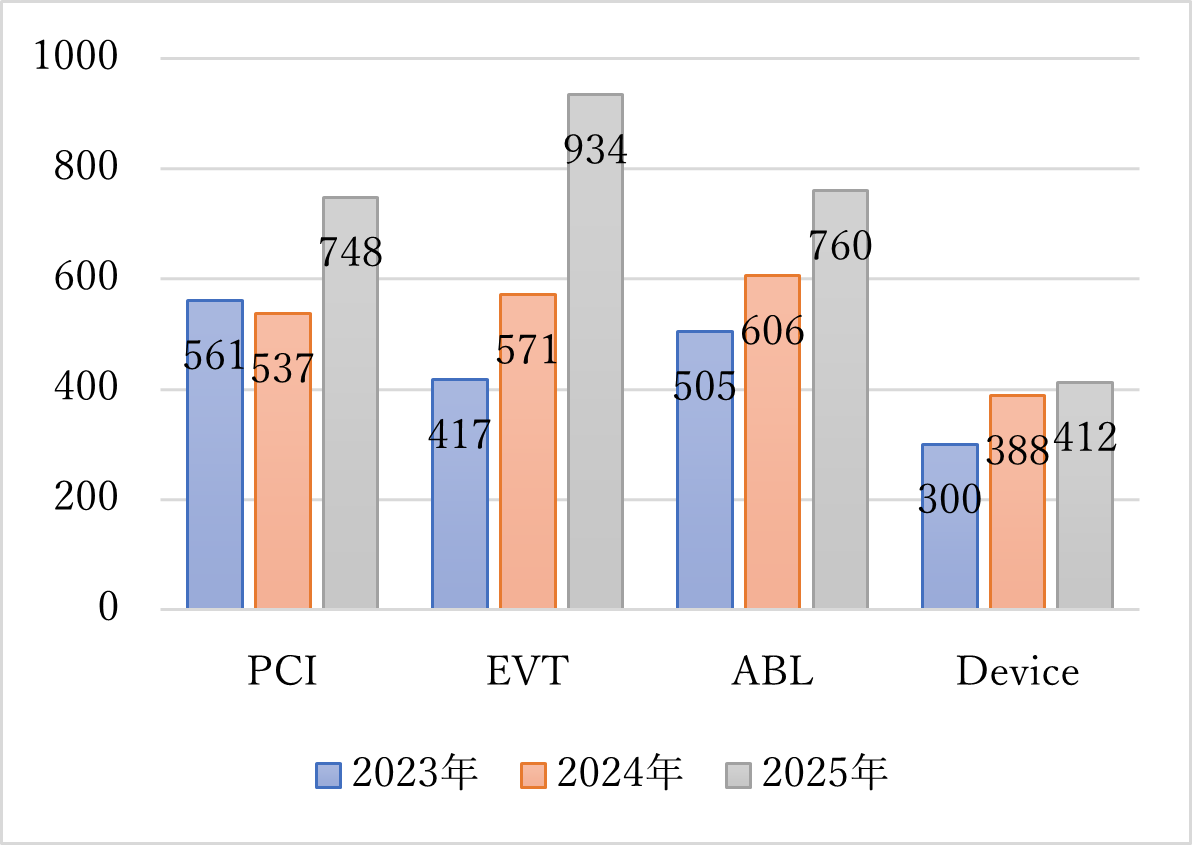

▲カテーテル実績(件数)

▲一般演題発表件数(計:73演題)

| 第17回植込みデバイス関連冬季大会 4演題 |

| 第44回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 5演題 |

| Japan endovascular treatment conference2025 15演題 |

| 第35回日本臨床工学会 16演題 |

| カテーテルアブレーション関連大会2025 4演題 |

| 第33回日本心血管インターベンション治療学会 学術総会 10演題 |

| 第58回ペーシング治療研究会 1演題 |

| 第45回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 8演題 |

| 第5回日本不整脈心電学会近畿支部地方会 4演題 |

| 第11回リード・マネージメント研究会 1演題 |

| 大阪病院学会2025 3演題 |

| 第71回日本不整脈心電学会学術大会 1演題 |

| 第63回日本人工臓器学会大会 1演題 |

▲学会発表での受賞歴

| 第45回 CVIT近畿地方会 優秀賞 黒岡 亜貴 |

| 第35回 日本臨床工学技士会 BPA選出 黒岡 亜貴 |

| Japan Endovascular Treatment Conference 2025 JET Open-domestic 最優秀賞 倉田 直哉 |

| 日本不整脈心電学会 第5回近畿支部地方会 優秀賞 松村 愛和 |

| 第23回 大阪病院学会 優秀賞 河内 優樹 |

| 第23回 大阪病院学会 優秀賞 谷口 可純 |

▲医学論文

| Kurata N, et al. Distal embolization of femoral nodular calcification after rotational atherectomy. Cardiovasc Interv Ther. 2025 Jan;40(1):195-196. |

| Kurata N, et al. Response to Letter to the Editor from Drs Fatima Naveed and Faraz Arshad. Heart Vessels. 2025 Feb 25. doi: 10.1007/s00380-025-02531-9. |

| Kurata N, et al. Effect of cutting frequency in the jet stream atherectomy system on lumen area acquisition. Cardiovasc Interv Ther. 2025 Apr;40(2):420-422. |

| Kurata N, et al. Factors associated with recurrence after drug-coated balloon therapy for femoropopliteal in-stent restenosis. Heart Vessels. 2025 Jun;40(6):461-470. |

| Kurata N, et al. Comparing Predictors Influencing Restenosis Following High-Dose Drug-Coated Balloon Angioplasty and Fluoropolymer-Based Drug-Eluting Stenting in Femoropopliteal Artery Lesions. J Endovasc Ther. 2025 Aug;32(4):1194-1204. |

| Kurata N, et al. Flow-Controlled Atherectomy Treatment for Severely Calcified Femoropopliteal Lesion; Seat Belt and Air Bag Technique. Catheter Cardiovasc Interv. 2025 Sep;106(3):1791-1799. |

| Kurata N, et al. Factors Associated With Vessel Injury Caused by Atherectomy in the Treatment of Severely Calcified Femoropopliteal Lesion. Catheter Cardiovasc Interv. 2025 Oct;106(4):2686-2695. |

各チームの紹介

▶ 1.冠動脈造影検査(CAG:Coronary Angiography)および冠動脈インターベンション治療(PCI:PercutaneousCoronary Intervention)

近年、心臓カテーテル検査では見た目のみの評価(狭窄度)だけでなく、機能的評価することが推奨されています。機能的評価の代表格はFFRですが、薬剤負荷やワイヤー使用などいくつかのルールもあります。当院ではそれらを用いず、血管造影で評価可能なQFRも積極的に活用しています。また、治療においては高齢化に伴い複雑病変が多くなってきているのが、本領域の現状です。

当院のCAG/PCIの特徴

2025年より新病院となり、患者数および緊急症例の増加により、過去に比べて飛躍的に症例数が増加しました。それに伴い複雑病変に対する症例も数多くあり、アテレクトミーデバイスなどを含めた特殊装置を用いて適切に治療を行っております。

また、学会認定資格である心血管インターベンション技師(ITE)を取得した臨床工学技士が3名在籍しており、専門性の高い技術提供を行っています。

業務内容

清潔介助業務

▸セカンドおよびサードとしてCAG/PCI中の術者のサポート

外回り

▸血管内超音波(IVUS:Intravascular ultrasound)の操作・管理

▸OCT/OFDIの操作・管理

▸治療に関わる物品だし・管理

▸テレクトミーデバイスの操作・管理

▸ポリグラフの操作・管理

▸循環補助装置の準備・操作・管理

2025年実績(1月~12月)

| CAG | 981 | OAS | 1 | PCI(緊急) | 748(208) |

|---|---|---|---|---|---|

| DCA | 4 | FFR wire | 46 | ELCA | 3 |

| FFR Angio | 130 | ECMO | 50 | Rotablator | 62 |

| IABP | 49 | IVL | 14 | IMPELLA | 25 |

単位:件

|

|

▶ 2.末梢血管内治療

末梢血管内治療は、手や足、その他の体の末梢部位に存在する血管の疾患に対して行われるカテーテル治療です。動脈や静脈が狭くなったり詰まったりすることによって引き起こされる血流障害を改善するために行われます。昨今、EVTはデバイス・技術の進歩は著しく、それに従事する臨床工学技士も専門的な知識および技術が求められます。

当院のEVTの特徴

当院のEVT件数は全国1位の症例数を誇り(2025年 EVT件数:934件)、日本循環器学会の末梢血管内治療ガイドラインの副班長をされている飯田医師を中心に治療を行っております。

最新のデバイス(日本で初めて使用されるデバイスなど)・新しい治療法の考案も行っており、本領域の医学の進歩にも大きく貢献しております。さらに多くの治験や他施設研究も積極的に行っており、臨床工学技士もその一員として貢献しております。

当院のEVTの業務内容

清潔介助業務

▸セカンドおよびサードとしてEVT中の術者のサポート

外回り

▸血管内超音波(IVUS:Intravascular ultrasound)の操作・管理

▸光学周波数領域画像診断(OFDI: Optical Frequency Domain Imaging)の操作・管理

▸治療に関わる物品だし・管理

▸アテレクトミーデバイス・血栓吸引装置の操作・管理

▸ポリグラフの操作・管理

|

|

▶ 3.アブレーション治療(Ablation)

アブレーション治療は、不整脈の原因となる異常な電気信号を生じる部位を、カテーテルで治療する方法です。

心臓内の異常部位に対して高周波エネルギーで焼灼する、あるいはクライオ(冷凍)やパルスフィールドを用いて心筋組織に障害を与え、異常な電気回路を遮断します。これにより、薬物療法だけに頼らず、根治を目指した治療が可能になります。近年は、治療デバイスや三次元マッピングなどの技術進歩により、アブレーション治療はさらに高精度で安全性の高い治療へと進化しています。

この高度な治療を安全かつ確実に行うためには、装置の管理・操作を担う臨床工学技士の専門知識と技術が欠かせません。

当院のアブレーション治療の特徴

当院では、年間約800件のアブレーション治療を行っております。最新の設備・装置を積極的に導入し、パルスフィールドアブレーション(PFA)では VARIPULSE/PulseSelect/FARAPULSE の3種類のシステムを運用しています。

患者さんの状態に応じて最適な機器を選択することで、治療中のリスクをできる限り低減し、安全性と治療効果の両立を目指しています。治療にあたっては、医師をはじめとする医療スタッフが密に連携し、より安全で確実なアブレーション治療の提供に努めています。

当院のアブレーション治療業務内容

治療機器の準備・設定

▸高周波、クライオ、パルスフィールドアブレーションなど、使用する各種デバイスの設定と準備

カテーテル準備と清潔操作

▸アブレーション治療に使用するカテーテルの清潔野での準備

治療中のサポート(3DとLab操作)

▸3Dマッピングシステムの操作

▸Labシステム(心内電位記録解析装置)の操作

その他

▸人工呼吸器の準備・設定

▸ポリグラフの操作・管理

▸各データの管理・解析

|

|

▶ 4.植込み型心臓電気デバイス (CIEDs:Cardiac Implantable Electronic Devices)

植込み型心臓電気デバイス(CIEDs)とは、心臓不整脈などに対して治療を行う植込み型デバイスの総称で、目的に応じてさまざまな種類があります。代表的なものとして、徐脈性不整脈に対するペースメーカー(PM)、心室細動・心室頻拍などの致死性不整脈に対する植込み型除細動器(ICD)、心不全に対する心臓再同期療法(CRT)などが挙げられます。

デバイスは日々進化しており、近年では完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)や新しい方式のICD、リードレスペースメーカー(LLPM)なども登場し、治療の選択肢はさらに広がっています。

当院のCIEDsの特徴

当科のデバイス症例数は年間約400件と多く、患者さんの状態に合わせて最適なデバイスを選択できるように医師とともに日々研鑽を積んでおります。その結果、日本不整脈心電学会認定の「植込み型心臓不整脈デバイス認定士」が8名在籍しており、CIEDs関連業務において専門性と質の高い体制を確保しています。

先進的な医療への取り組みを積極的に行っており、LLPMの植込みにおいて全国トップクラスの症例数であり、心臓血管外科と連携をとり、経静脈ペースメーカーリード抜去術にも対応しています。外来フォローアップは月約200名、遠隔モニタリングシステムは約1000名の患者さんを管理しています。

アブレーション治療業務内容

デバイス業務内容

植込み手術業務

▸外回りは物品出しやプログラマを用いた測定、デバイスの設定

▸清潔業務はセカンド・サードとして医師のサポート(手技の介助や器械出しなど)。

外来・緊急対応業務

▸定期外来診療(200人/月)やER受診におけるデバイスチェック

▸患者情報の管理

▸術やMRI、内視鏡検査などにおけるデバイスの設定確認・変更対応

遠隔モニタリング業務

▸送信データの確認・カルテ入力

▸導入時の患者説明や不具合対応

症例数

| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |

|---|---|---|---|

| TV-PM | 107 | 97 | 123 |

| LLPM | 82 | 146 | 135 |

| TV-ICD | 37 | 19 | 27 |

| S-ICD | 3 | 7 | 14 |

| EV-ICD | 0 | 0 | 7 |

| CRTP | 10 | 20 | 22 |

| CRTD | 22 | 27 | 28 |

| ILR | 40 | 66 | 59 |

| リード抜去 | 41 | 44 | 58 |

▶ 5.大動脈血管治療(Stentgraft)

低侵襲大動脈血管内治療はカテーテルで大動脈にできた瘤や解離を治療するという方法です。以前は開胸・開腹で治療が行われておりましたが、現在は患者背景や病態により手術法は使い分けられております。

低侵襲大動脈血管内治療は大きく2つの治療法に分けられます。1つは腹部大動脈瘤に対するEVAR、もう1つは胸部大動脈瘤、胸部大動脈慢性解離に対するTEVARです。またこれらを総じてステントグラフト治療と呼ばれます。

当院のステントグラフトの特徴

当院のEVARおよびTEVARは全国有数の症例数を誇り(2025年 EVAR件数:80件、TEVAR件数:89件)、世界初の解離性大動脈瘤に対するステントグラフト治療を行った倉谷医師、日本循環器学会の大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドラインの副班長をされている飯田医師を中心に治療を行っております。

他院では治療困難な症例も多く行っており、またステントグラフト治療においてもIVUSを併用するなどの技術も取り入れ、本領域における臨床工学技士の役割は大きくなっております。さらに最近では枝付き人工血管のステントグラフト術も施行しており、本邦における最先端の治療を行っております。

当院のステントグラフトの業務

清潔介助業務

▸直接介助(手術室看護師の業務をタスクシフト・シェアで取り組んでいます)

▸サードとしてステントグラフト中の術者のサポート

外回り

▸血管内超音波(IVUS:Intravascular ultrasound)の操作・管理

▸治療に関わる物品だし・管理

▸複雑症例時におけるEVT関連業務

▸中心静脈カテーテル(CV)挿入時の介助

術前計測

▸CT計測によるデバイスサイズの選択やアクセス評価など

|

|

▶ 6.構造的心疾患治療(SHD:Structure heart disease)

構造的心疾患(SHD:Structural Heart Disease)に対するカテーテル治療は、外科的開胸手術に代わる、あるいは補完する低侵襲治療として、近年急速に発展している分野です。高齢化の進行や併存疾患を有する患者さんの増加に伴い、身体への負担をできる限り抑えながら治療効果を高めるSHD治療の重要性は、年々高まっています。

SHD治療では、術前・術中の高度な画像評価、精密なデバイス操作、そして多職種によるチーム医療が不可欠です。そのため、医療機器の管理・操作や手技の安全性を支える臨床工学技士の専門知識と技術が、強く求められる領域です

当院のSHD治療の特徴

当院では、経カテーテル大動脈弁植込み術(TAVI)をはじめ、経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip)、卵円孔開存閉鎖術、左心耳閉鎖術(LAAC)など多様なSHD治療を積極的に行っており、全国有数の症例数を誇ります。

また、新規デバイスや治療手技の導入にも積極的で、治験や多施設共同研究にも参加し、本邦におけるSHD治療の発展に貢献しています。

SHD治療における臨床工学技士の業務

清潔介助業務

▸セカンド・サードとして術者の治療をサポート

▸デバイス準備およびカテーテル関連物品の管理

外回り業務

▸経食道心エコー(TEE)および心腔内エコー(ICE)を含む治療環境下での機器準備・管理

▸ポリグラフ、血行動態モニタリングシステムの操作・管理

▸治療に関わる物品の準備・管理

▸合併症発生時の迅速な機器対応およびチームサポート

SHD業務を通じた臨床工学技士の成長

SHD治療は、循環器内科、心臓血管外科、麻酔科、看護師、放射線技師など多職種が密接に関わる高度チーム医療です。

当院では臨床工学技士が「機器担当」にとどまらず、治療の一端を担う専門職として関与しており、若手からでも段階的にSHD業務に携われる教育体制を整えています。最先端のデバイス治療を日常診療として経験できる環境は、循環器領域に強い臨床工学技士を目指すうえで大きな魅力の一つです。

|

|

取得資格一覧

| 透析技術認定士 | 9名 | 認定医療機器管理 | 2名 | 認定実習指導者 | 4名 |

|---|---|---|---|---|---|

| 体外循環認定士 | 11名 | 植込み型心臓不整脈デバイス認定士 | 5名 | 臨床検査技師 | 1名 |

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 9名 | JHRS認定心電士 | 1名 | 管理栄養士 | 1名 |

| 人工心臓管理技術認定士 | 6名 | IBHRE(CDR認定) | 1名 | 看護師 | 1名 |

| 臨床ME専門認定士 | 2名 | 第一種ME技術実力検定 | 3名 | 衛生工学衛生管理者 | 1名 |

| 日本高気圧潜水医学会専門技師 | 1名 | 心電図検定1級 | 3名 | 初級システムアドミニストレータ | 1名 |

| 専門集中治療臨床工学技士 | 1名 | 心血管インターベンション技師 | 3名 | 2級ボイラー技士 | 1名 |

| 専門不整脈治療臨床工学技士 | 2名 | 日本アフェレシス学会認定技士 | 1名 | X線作業主任者 | 1名 |

| 認定集中治療 | 3名 | ICLSインストラクター | 1名 | ||

| 認定血液浄化 | 1名 | 腎代替療法専門指導士 | 1名 |

2026年1月時点