大阪警察病院消化器外科は食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がん、胆道がんなどの消化器がんや急性虫垂炎、胆石症、急性胆嚢炎、炎症性腸疾患などの炎症性疾患、腹部救急疾患、鼠経ヘルニアや肛門疾患などの一般外科疾患を中心に年間1,000例以上の手術を実施しています。手術以外にも消化器がんに対する化学療法や併存症をお持ちの患者さまに対する周術期管理、術後に対する栄養指導など、多角的な観点からより良い治療を提供できるように努めています。3名の副部長(浅岡忠史(肝胆膵)、文正浩(胃・食道)、高橋秀和(大腸))がそれぞれの専門領域を担当し、互いに連携、協力しながら診療を行っています。

1990年代から他の施設に先駆けて腹腔鏡手術を行っており、単孔式腹腔鏡手術(Single Incision Laparoscopic Surgery:SILS)などの新しい術式を開発してきました。

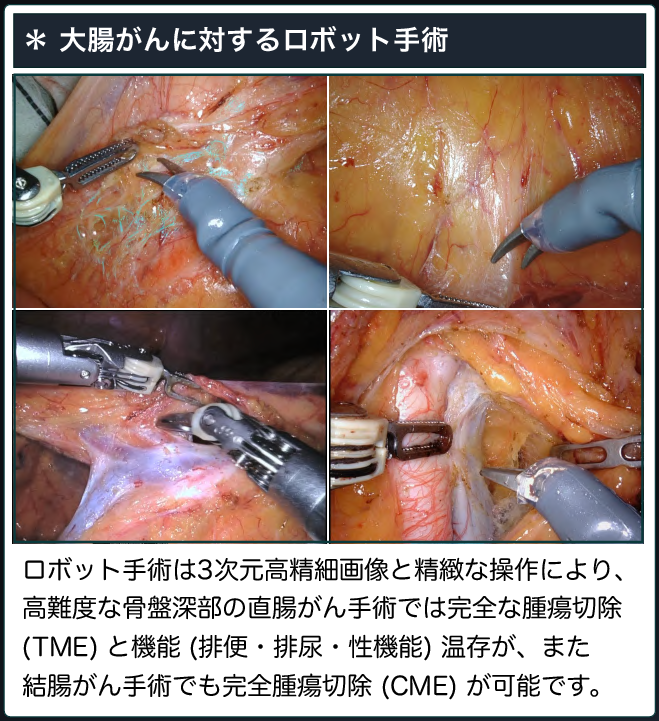

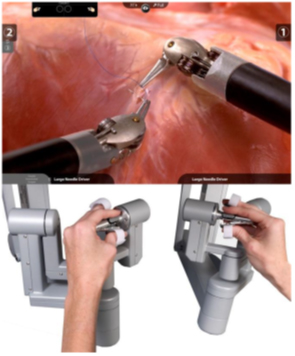

その経験と技術を活かして、現在はロボット手術も実施しています。ロボット手術は「da Vinci」という機械を使用して行われます。当院では最新式の「da Vinci 5」が導入されています。執刀医が3Dモニターを見ながら、「da Vinci」の4本のアームに付けられた腹腔鏡カメラと3本の鉗子をコントロールしながら手術を行います。ロボットアームに取り付けられた鉗子が執刀医の手の動きに連動し、執刀医の手の動き以上の繊細さで手術を行う仕組みです。「da Vinci」を用いた食道がん、胃がん、直腸がん手術は、2018年4月より健康保険の適応対象となり医療費は通常の腹腔鏡下手術と同じです。

患者さまごとに手術以外の治療も含めたベストの選択肢を提供できるように、消化器内科、放射線治療科、麻酔科などとの連携体制も整っています。

また、今後もさらに良い治療を患者さまに提供すべく新しい治療法の開発にも取り組んでいます。

|

|

| 実際の単孔式腹腔鏡手術と術後の創部 | da Vinci Xiによるロボット手術 |

それぞれの専門領域の特徴は、以下の通りです。

上部消化管(胃・食道)

ご挨拶

専門は消化器がんに対する低侵襲手術と集学的治療です。

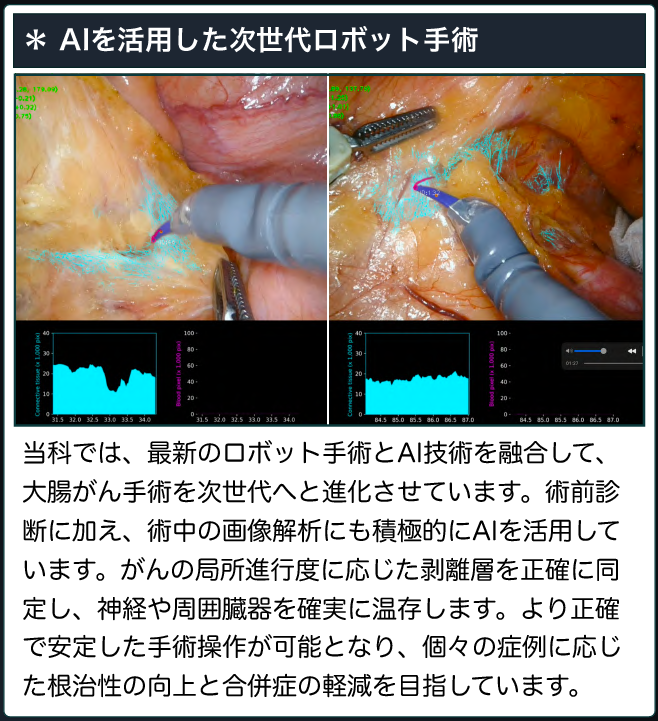

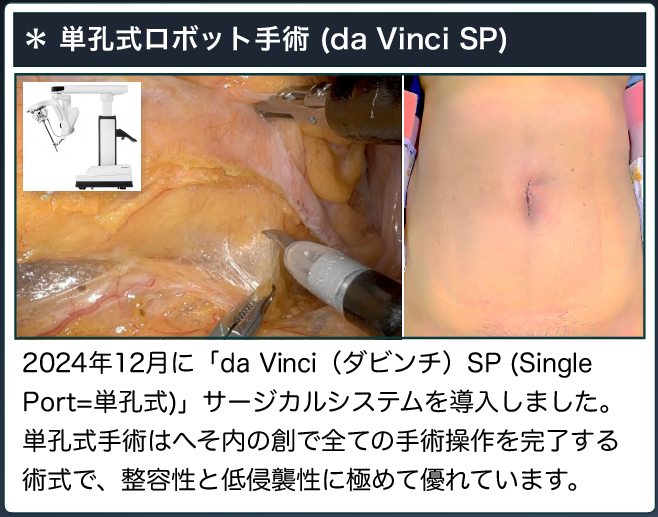

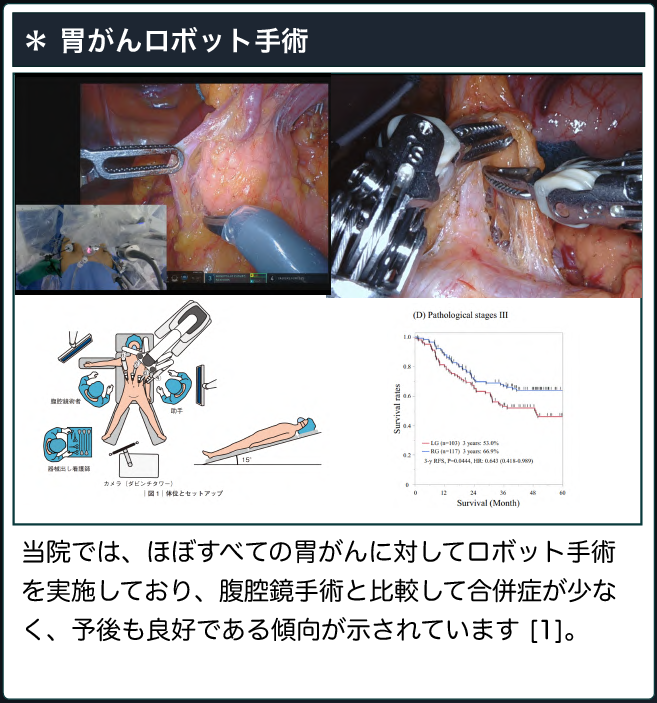

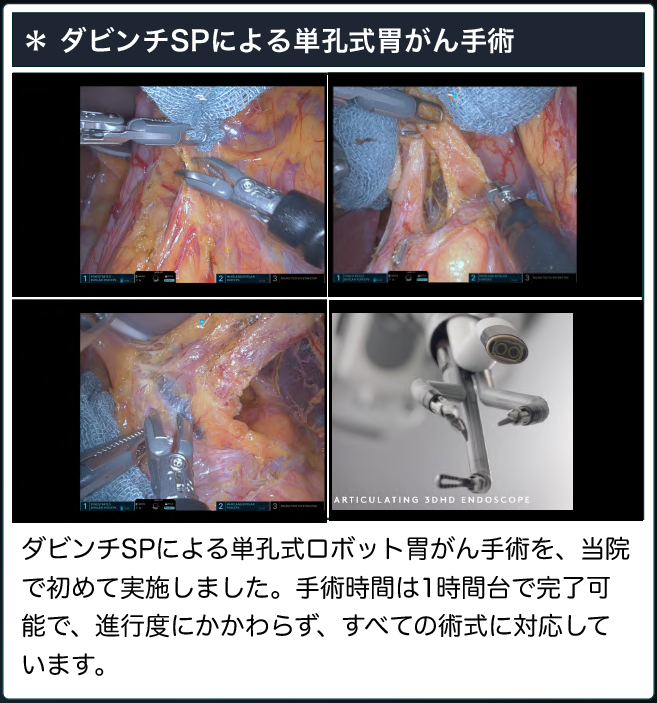

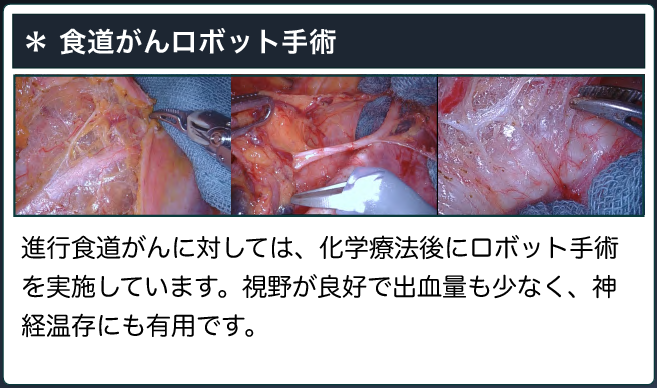

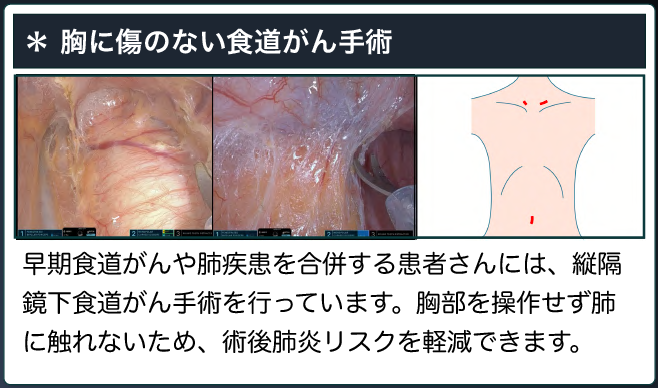

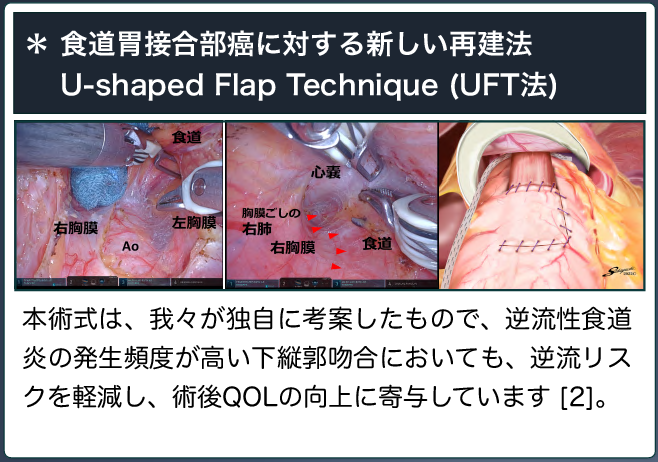

2009年、世界初の単孔式腹腔鏡下胃がん手術を実施し、2025年にはダビンチSPを用いた完全単孔式ロボット胃がん手術を成功させました。これまで3,000例を超える胃がん・食道 がんに対する低侵襲手術、および1,000例を超えるロボット手術の実績があります。ロボット手術を主軸とした、身体への負担を最小限に抑える高度で安全な治療を提供しており、その取り組みは、NHK「ほっと関西」や読売新聞「胃の現場」で取り上げられています。また、AIナビゲーション手術といった新技術の導入や、新規抗がん剤の治験にも積極的に取り組んでおります。

主任部長 大森 健

治療方針

- 多岐にわたるがん診療において、専門性の高い、患者さま一人一人に応じたテーラーメイド治療を行います。

- ダビンチSPでの単孔式手術は、当院のみが行う高精度・低侵襲手術です。

- 「VSP外来」では、的確・迅速な診断体制で、がん診療における最速治療を実現。

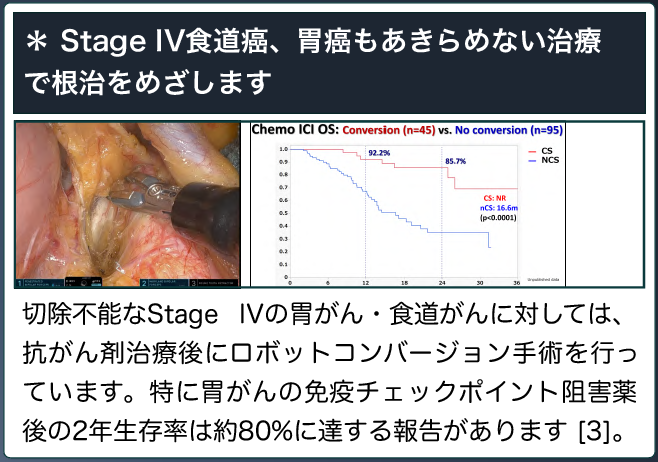

- Stage IV食道・胃がんに対しても、化学療法と低侵襲コンバージョン手術 (Minimally Invasive Conversion Surgery)を組み合わせ根治を目指します。

- スマートサージェリーセンター長も兼任しており、AIを活用した安全で質の高い 手術の提供に努めております。

対象疾患

- 食道がん

- 胃がん

- 胃接合部がん

- 胆石症

- ヘルニア(鼠径、食道裂孔など)

- 消化器がん全般

治療法のご紹介

1. Ushimaru Y, Omori T et al. Gastric Cancer. 2025;28(3):1-13

2. Yamamoto K, Omori T et al. Ann Gastroenterol Surg. 2020;29;4:396-404.

3. Omori T et al. The 62th Annual Meeting of JSCO. 2024

下部消化管(小腸・大腸)

ご挨拶

専門は大腸がんに対する低侵襲手術および集学的治療です。

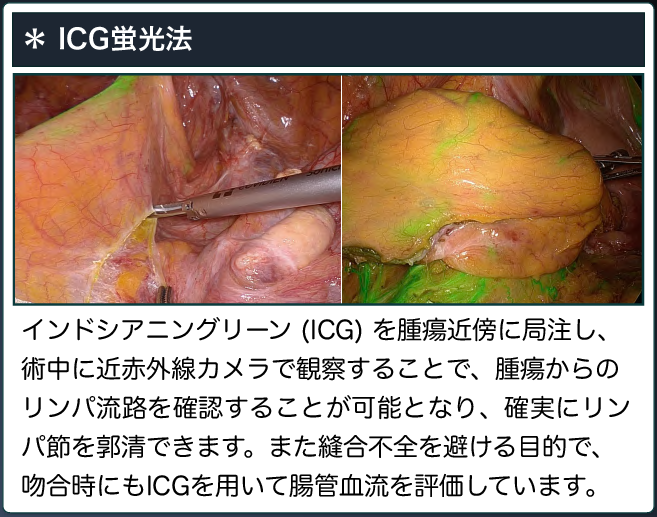

これまでに3,800例以上の大腸がん手術に携わり、ロボット手術の世界的エキスパートとして、手術ロボットの開発にも多数参画してきました。日本初の単孔式手術や経肛門的低侵襲腫瘍切除術(TAMIS)、さらに世界初となるロボット手術を複数成功させるなど、常に革新的な医療をリードしています。その技術と知見を求め、 国内外より数多くの外科医が手術見学に訪れ、これまでNHK「ザ・ヒューマン」、TBS「情熱大陸」など、さまざまなメディアでも紹介されています。

また、40を超える国内外の学会で理事や委員長を歴任し、日本のロボット手術の安全な普及に取り組んでいます。

院長補佐 竹政 伊知朗

治療方針

- 近年の大腸がんの治療選択は多岐に渡るため、個々の患者さまに対応したきめ細やかで体に優しい治療を提供しています。

- 当院の大腸がんの手術件数は年間200例をこえ、その98%にロボット手術など低侵襲手術を取り入れています。

- お腹を切らずに経肛門的に直腸腫瘍を摘出するTAMISは全国最多です。

- 直腸癌がん症例では、術前化学放射線療法を組み合わせて、極めて高い根治性と 機能温存した治療法を施行しています。

対象疾患

- 結腸がん

- 直腸がん

- 小腸がん

- 鼡径ヘルニア

- 虫垂炎、腸閉塞腸穿孔などの良性疾患

- 痔核、痔瘻、肛門脱などの肛門疾患

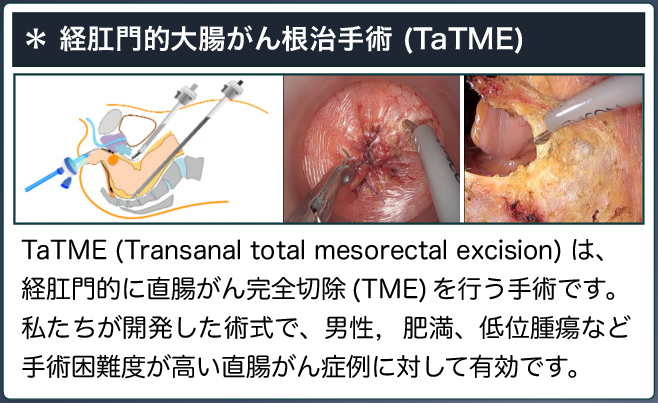

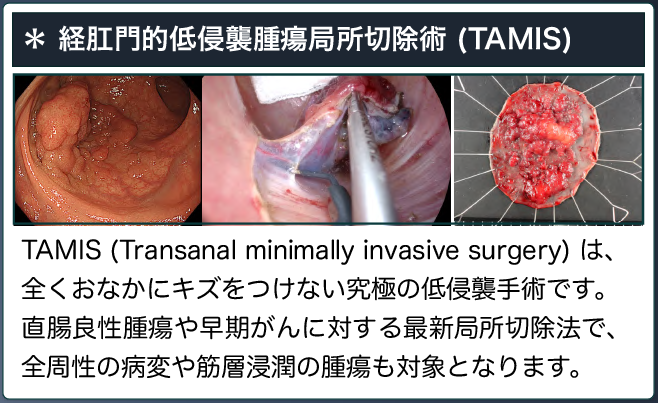

治療法のご紹介

肝胆膵

肝臓がん、膵臓がん、胆道がんは消化器がんの中でも、最も悪性度が高く予後不良な疾患として知られています。これらの肝胆膵領域における疾患では、術前検査・診断に始まり、手術と周術期管理、そして再発予防のケアなど、すべての過程において高度な技術が必要とされています。当院では消化器内科と密に連携を行い、毎週行われる肝胆膵合同カンファレンスを通じて、患者さまに最も適した治療法を提供することを心がけています。

また、当院は日本肝胆膵外科学会が認定する高度技能修練施設として認定されており、技術認定を取得した肝胆膵外科学会高度技能専門医が手術を行うとともに、周術期チームによる術後ICU管理を行い、質の高い医療の提供を目指しています。

低侵襲 肝切除・膵切除手術

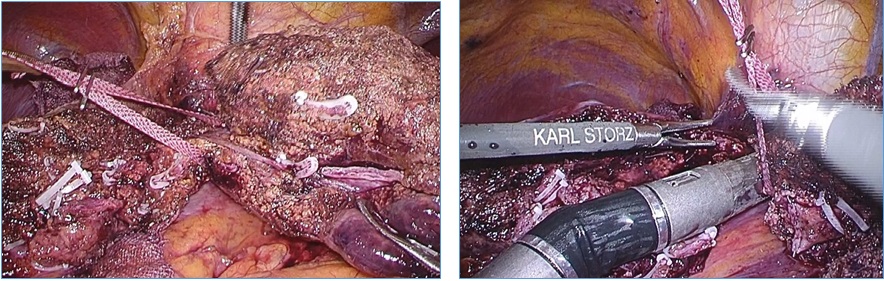

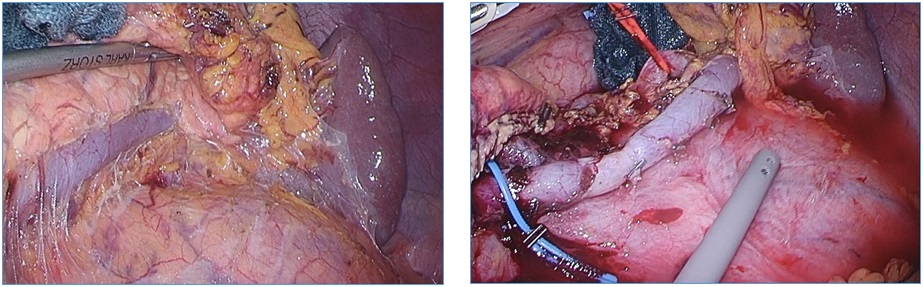

当院では腹腔鏡手術を積極的に導入しています。特に、肝切除の約60%以上を腹腔鏡下肝切除で行っており、膵がんに対する腹腔鏡下膵体尾部切除も多く施行し、その数は年々増加傾向にあります。

ハイリスク症例 切除不能症例に対する積極的治療

心疾患を有する高齢者(80歳以上)や透析患者をはじめ、多くの併存疾患を有する患者さまに対しても、周術期チームを中心に各科と連携し、積極的に治療を行っています。また、肝静脈腫瘍栓や門脈内腫瘍栓を伴うような高度進行肝癌に対しても、外科治療を中心とした集学的治療に取り組んでいます。

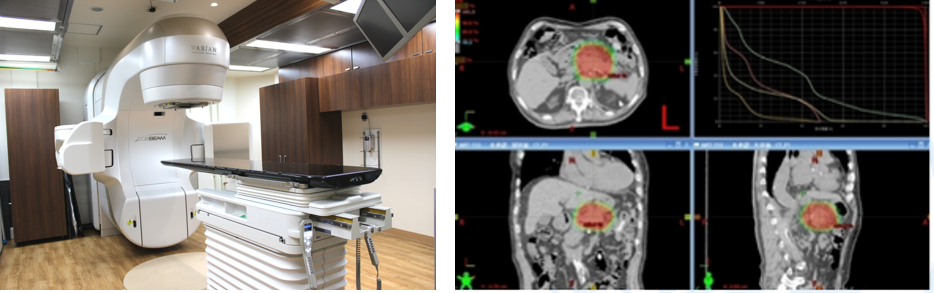

また、切除困難な膵がんに対しては術前に強度変調放射線治療(コンピューター制御で正常組織の照射線量を抑えつつ腫瘍部分に放射線を集中することにより高い治療効果が得られる新しい照射技術)を用いた化学放射線療法(GEM / nabPTX / IMRT)を行い、根治切除を目指す臨床試験を導入しています。

肝胆膵手術の限界の挑戦

他院で切除不能と診断され積極的治療をあきらめかけた患者さまに対しても、病院の総合力を生かして諦めない治療を目指して日々努力を続けています。

お困りの症例がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

担当:肝胆膵外科 浅岡忠史

救急・一般外科(ヘルニア・虫垂炎など)

患者さん向けページはこちら

ご紹介の有無にかかわらず救急外来を受診された患者さまに対しては、症状に応じて当日に種々の精査を行っています。手術が必要な場合にはそれぞれの疾患を専門とするチームによる緊急手術が可能です。全身麻酔下の緊急手術は急性胆のう炎や急性虫垂炎など年間約150例の緊急手術を施行しております。

重篤な患者さまでもICU管理から、一般病棟での周術期チームや嚥下摂食チーム、NST(栄養サポートチーム)などによるリハビリテーションを行っています。また、当院の特徴である腹腔鏡手術を可能な限り行うことにより、患者さまが入院前の状態にまで早期に回復して退院できるように取り組んでいます。鼠経ヘルニアや腹壁ヘルニアなどの一般外科疾患に対しても単孔式腹腔鏡手術を中心に年間100例以上の手術を行っています。

鼠経ヘルニアに対しては単孔式腹腔鏡下TEP法(Totally extraperitoneal repair:腹膜外腹膜前修復法)、鼠径部切開法を行い、腹壁ヘルニアに対しては直接縫合法、IPOM法(Intra Peritoneal Onlay Mesh)、Rives-Stoppa法、eMILOS(endoscopic Mini or Less-open Sublay Opetration)をヘルニアの大きさや全身麻酔の忍容性など患者さまの状態に応じて選択しています。

総合病院である当院の特徴を活かし、循環器系疾患や糖尿病などさまざまな合併症をお持ちの方にも安全に手術を行うことが可能です。