センターのご紹介

潰瘍性大腸炎やクローン病は、腸の粘膜に原因不明の炎症を生じる「炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)」と呼ばれる病気です。これらの病気は慢性的に経過し、腹痛、下痢、血便、体重減少などの症状を繰り返します。原因はまだ完全には解明されていませんが、食生活の欧米化や腸内細菌の変化、体の免疫反応の異常などが関係していると考えられています。近年、日本でも患者さんの数は増えており、長期的に病気と付き合いながら生活する必要があります。

大阪けいさつ病院IBDセンターでは、軽症から重症まで幅広い患者さんを対象に診療を行っています。消化器内科、消化器外科の医師に加え、看護師、薬剤師、栄養士など多職種が連携し、一人ひとりに合わせた最適な治療を提供することを目指しています。病気の治療だけでなく、日常生活の工夫や食事指導など、総合的に患者さんをサポートしていきます。

IBDセンタースタッフ |

カンファレンスの様子 |

医師のご紹介

飯島 英樹 いいじま ひでき |

|

高橋 秀和 たかはし ひでかず |

|

対象疾患

- 潰瘍性大腸炎

- クローン病

- 腸管ベーチェット病、好酸球性胃腸炎、非特異性多発性小腸潰瘍症などの腸管の難治性炎症性疾患

IBD(炎症性腸疾患)について

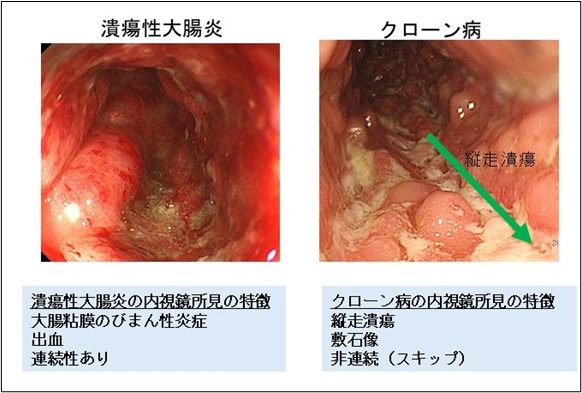

IBDは、主に「潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis: UC)」と「クローン病(Crohn’s disease: CD)」の2つの疾患を指します。

| 潰瘍性大腸炎 | 大腸の粘膜に炎症や潰瘍が広がる病気で、病気が悪くなると、下痢や血便、腹痛などが起こります。 |

|---|---|

| クローン病 | 口から肛門まで消化管のどの部分にも炎症を起こす可能性がある病気で、特に小腸や大腸に病変を作りやすく、縦走潰瘍、敷石像などが特徴です。腹痛、下痢、体重減少、発熱などがみられます。腸管に狭窄が見られたり、肛門周囲に痔ろう(皮膚と腸の間にトンネルができる状態)ができることもあります。 |

両疾患では大腸内視鏡検査で大腸や回腸(小腸のうち大腸に近い部分)、クローン病では小腸や上部消化管(食道、胃)にも病変が及ぶため、バルーン小腸内視鏡、カプセル内視鏡、上部消化管内視鏡、CT、MRIなどを組み合わせて詳しく調べることもあります。

IBDの主な治療法

IBDの治療は「内科的治療(薬による治療)」が基本ですが、病状によっては「内視鏡的治療」や「外科手術」が必要となる場合もあります。当センターでは患者さんの症状や生活のご希望に応じて、最適な治療法を選択しています。

主な内科的治療(薬による治療)

■5-アミノサリチル酸製剤(ペンタサ®、リアルダ®など)

潰瘍性大腸炎の基本となる薬で、腸の炎症を抑える作用があります。内服薬のほか、坐薬や注腸剤もあります。

■ステロイド(副腎皮質ホルモン)(プレドニン®など)

強い炎症を短期間で抑える効果があります。ただし、副作用(骨粗しょう症、感染症のリスク増加など)があるため、長期的な使用は避け、必要な時期に限定して使用します。

■免疫調節薬(イムラン®など)

体の免疫反応を抑えることで炎症をコントロールします。効果が現れるまでに時間がかかりますが、再発予防にも有効です。骨髄抑制、脱毛などの副作用が報告されていますが、投与前に遺伝子検査(NUDT15)を行うことで、リスクを事前に確認します。

■生物学的製剤(免疫系を抑制する抗体製剤)、低分子化合物など

IBDは腸管粘膜の免疫系の異常な活性化が起こることが持続的な腸管炎症を引き起こす一因と考えられていますが、炎症を引き起こすサイトカインという物質(TNF-α、IL-12/23など)の働きを直接抑える抗体製剤を投与することで腸管炎症の抑制が期待されます。

また、ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬はいくつかのサイトカインの活性化を抑制する薬剤であり、腸管粘膜への免疫細胞の遊走を阻害するインテグリンα4β7やスフィンゴシン1リン酸(S1P)に対する抗体製剤や低分子化合物も用いることができます。

内視鏡的治療

IBDでは炎症の繰り返しにより腸管が狭くなることがあり、腸閉塞の原因となります。その場合、内視鏡から挿入したバルーンを狭窄部で膨らませ、腸の狭い部分を広げる「内視鏡的バルーン拡張術」を行うことがあります。

外科的治療

内科的治療で効果が得られない場合や、腸の狭窄・穿孔・大量出血などを起こした場合には手術が必要になります。腸の一部を切除する手術や、腸の狭い部分を広げる「狭窄形成術」を行うことがあります。クローン病では痔ろうができることがあり、膿の排出を助けるためにチューブを留置する「シートンドレナージ」を行うこともあります。

当センターのめざすもの

IBDは長く付き合っていく必要のある病気ですが、治療法は年々進歩しており、症状を抑えて普段と変わらない生活を送ることも可能になってきています。

大阪けいさつ病院IBDセンターでは、病気の状態をできるだけ安定させ(寛解といいます)、患者さんが安心して日常生活を送れるように支えることを目標としています。消化器内科と消化器外科が連携し、さらに看護師・薬剤師・栄養士など多職種のチームでトータルにサポートいたします。