大腸がんについて

大腸がんは、大腸(結腸・直腸)に発生するがんで、日本の発生部位別の罹患数の統計ではすべてのがんの種類のうち最多で(男女別:男性2位、女性2位、2020年)、死亡数については全体で2位(男性2位、女性1位、2023年)となっています。

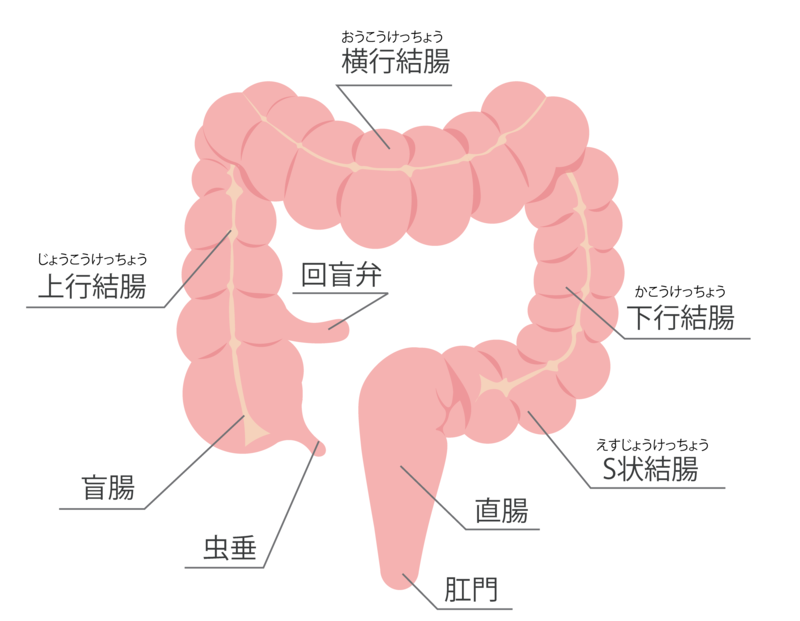

大腸の構造と働き

大腸は消化管の最終部にある臓器で、結腸と直腸に分かれています。長さは約1.5〜2mあり、小腸から送られてきた内容物の水分を吸収し、便を形成・排出する役割を担っています。

- 結腸は、盲腸から始まり、上行・横行・下行・S状結腸へと続きます。主に水分や電解質の吸収、腸内細菌による発酵・分解、便の形成を行います。

- 直腸は、S状結腸の先にあり、形成された便を一時的にため、排便を調整する働きがあります。

また、大腸には多くの腸内細菌が存在し、食物繊維の分解やビタミンの合成(例:ビタミンK)などを通じて、腸内環境の維持にも重要な役割を果たしています。

大腸がんの発生と進行

大腸がんは、腺腫という良性のポリープが悪性化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。

がんはまず、大腸の内側の粘膜にできて、だんだんと大腸の壁の奥深くに広がっていきます。進行すると、大腸の外側まで広がり、近くにある膀胱や子宮、前立腺、腟などに入り込むことがあります。また、お腹の中にがん細胞が散らばる「腹膜播種」という状態になることもあります。

さらに、がん細胞はリンパ液の流れに乗って「リンパ節」に広がったり、血液の流れに乗って「肝臓」や「肺」など遠くの臓器に転移することもあります。こうした転移によって、肺や肝臓にできたしこり(腫瘤)が、大腸がんよりも先に見つかることもあります。

組織型と分類

大腸がんのほとんどは「腺がん」というタイプで、がん細胞の形や性質によって、以下のようにさらに細かく分類されます。

- 乳頭腺がん

- 管状腺がん

- 低分化腺がん

- 粘液がん

- 印環細胞がん

- 髄様がん

大腸がんの症状

大腸がんができたばかりの頃は、ほとんど自覚症状がありません。そのため、気づかずに過ごしてしまうこともあります。

ただし、以下のようなちょっとした変化が現れることがあります。これらの症状が2週間以上続く場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

- 便秘と下痢を繰り返す

- 便が細くなる

- トイレットペーパーに血がつく

- お腹が張る、違和感がある

- 原因不明の体重減少

さらに、がんが進むと、次のようなはっきりした症状が出てきます。

| 血便や下血 | 便に血が混じる、便の表面に赤い血がつく |

|---|---|

| 貧血の症状 | めまい、疲れやすい、顔色が悪い |

| 便通の異常 | 便秘や下痢が続く、便が細くなる、残便感がある |

| 腹部の張りや痛み | お腹が張る、痛みを感じる |

| 腸閉塞 | 便が出なくなり、腹痛や嘔吐が起こる |

血便などの症状は、痔などの良性の病気でも起こることがあります。しかし、自己判断せず、症状に気づいたら消化器科・胃腸科・肛門科などの医療機関を早めに受診しましょう。

大腸がんの診断方法(検査方法)

当院は、日本消化器内視鏡学会から認定された指導施設であり、年間約4,000〜4,500件の大腸内視鏡検査を行っています。これにより、大腸がんを早い段階で見つけて治療することを目指しています。

検査の特徴

鎮静剤を使用して、検査中の不快感や痛みをできるだけ軽くするよう配慮しています。最新の内視鏡機器を使って、より正確で詳しい検査が可能です。

初回の検査では、大腸全体をしっかり観察することを目的とし、必要がある場合のみ組織を採取(生検)します。

内視鏡機器 |

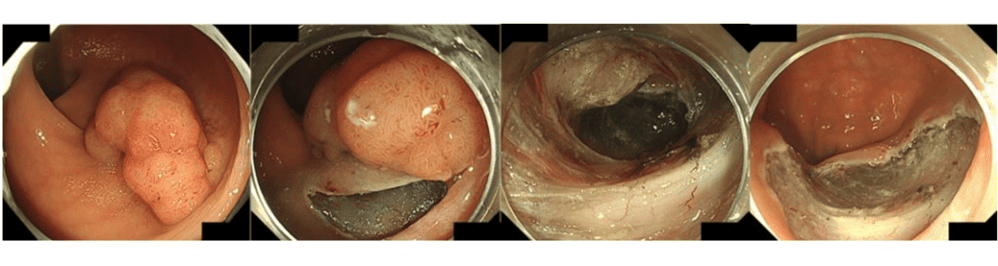

内視鏡検査の様子 |

病変が見つかった場合

大腸ポリープや大腸がんなどが見つかった際には、以下のような詳しい検査を行います。

| 色素内視鏡 | 病変を見やすくするために粘膜に色素を散布します。 |

|---|---|

| NBI(狭帯域光観察) | 特殊な光で粘膜の血管や構造を強調し、がんの特徴を詳しく観察します。 |

| 拡大内視鏡 | 病変部を拡大して、粘膜を細かく観察し、がんの深さや性質を調べます。 |

| 超音波内視鏡 | 内視鏡に超音波装置を搭載し、がんがどれくらい深く広がっているかを調べます。 |

これらの検査結果をもとに、内視鏡治療・外科手術・抗がん剤治療などの方針を決めていきます。

大腸がんの治療方法

内視鏡治療

当院では、大腸がんや腺腫(ポリープ)に対する内視鏡による切除治療を、年間約1,500件行っています。内視鏡で切除できる大腸がんには、以下のような方法で対応しています。

- ホットスネアポリペクトミー(HSP)

- 内視鏡的粘膜切除術(EMR)

- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

内視鏡治療の適応

がんが大腸の粘膜の深い部分まで入り込んでいる場合は、リンパ節や他の臓器に広がっている可能性があるため、内視鏡での切除はできません。ただし、一括で切除できる大きさで、がんの広がりが粘膜内および粘膜下層の深さ1mm(1000μm)以内であれば、ESDなどの方法で積極的に内視鏡治療を行っています。

内視鏡治療を行うことにより、大腸切除による腸管の機能障害や手術による体への負担、長期の入院を回避し、治療前とほぼ同様の生活を送ることが可能となります。

難易度の高い病変や良性病変にも対応

大きな病変や傷あとがある部位、再発などの難易度の高い病変にも対応しております。全身状態や高齢などの理由により手術を回避したい早期がんの方も、症例によっては内視鏡切除による対応が可能です。

また、当院では良性(腺腫)と内視鏡的に診断される小さな病変についても、大腸がんに進展する前に、EMRやコールドスネアポリペクトミー(CSP)を含めた方法により、積極的に内視鏡治療を行っています。

| 治療方法\年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 内視鏡的切除件数(腺腫含む) | 1393 | 1414 | 1607 | 1375 | 1537 |

| Polypectomy/EMR | 97 | 73 | 87 | 111 | 68 |

| ESD(腺腫を含む) | 55 | 44 | 46 | 46 | 79 |

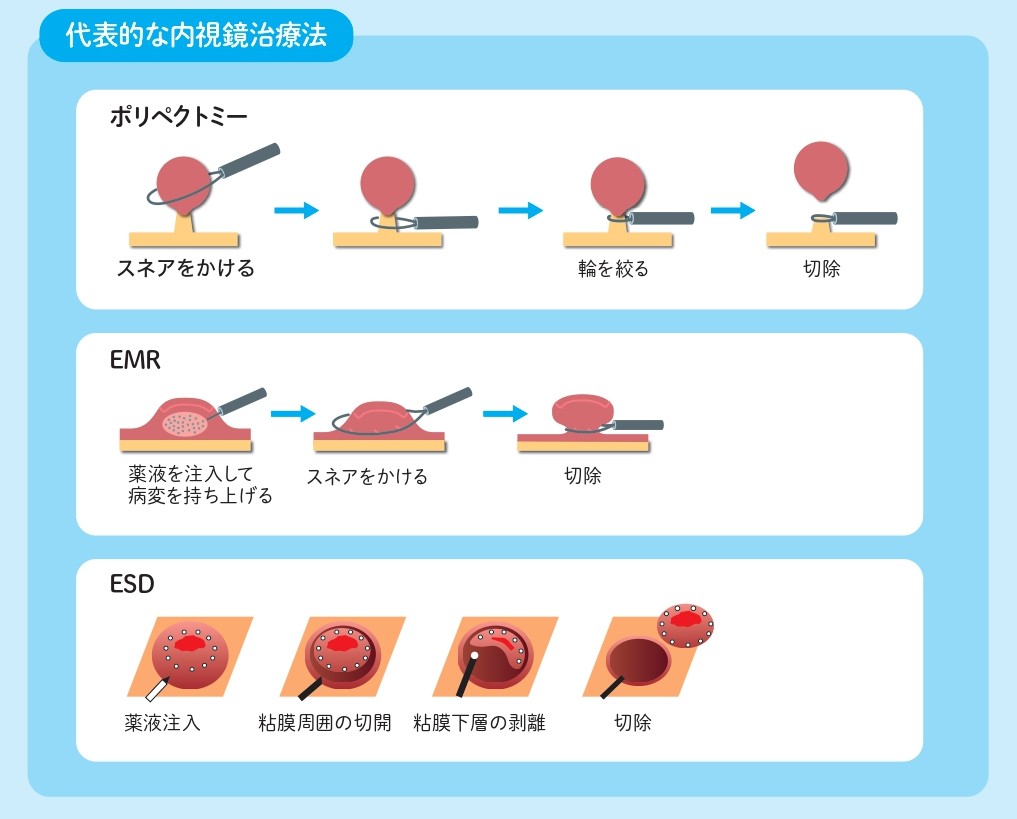

代表的な内視鏡治療方法

内視鏡的切除術の適応となる大腸のがん・腺腫に対する内視鏡切除方法は病変の形態や大きさによって使い分けています。代表的な方法は下記のとおりです。

- ホットスネアポリペクトミー (HSP)

スネアと呼ばれるワイヤーを病変周囲にかけて絞り込み、熱を加えて切除する方法です。スネアの大きさはさまざまあり、特に茎のある病変に対しては良い方法です。

- 内視鏡的粘膜切除術(EMR)

粘膜の下に針で薬液を注入し、スネアを使用し熱を加えて切除する方法です。ある程度の大きさ(20mm程度まで)の茎のない病変に対して用いられます。 - 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

粘膜の下に薬液を注入し、電気メスで病変の周囲の粘膜を切開し、病変を少しずつ剥離して切除する方法です。大きな病変や、薬液で病変が持ち上がらないときなどに行います。

- コールドスネアポリペクトミー(CSP)

スネアを使用し熱を加えずに切除する方法であり、10mm以下の小さな腺腫に対する治療です。深い部分までは切除できないため、がんに対しては適用されません。最も大きなメリットは出血・穿孔(腸に穴があくこと)が少ないことにあります。

(日本消化器病学会編「患者さんとご家族のための大腸ポリープガイド2023」p6(Q5))より引用 |

内視鏡的切除対象外の症例については、手術治療や化学療法(抗がん剤治療)を行っています。

手術治療

大腸がんに対する手術治療では、がんができた部分の腸を切除するだけでなく、リンパ節の切除(リンパ節郭清)も一緒に行います。がんが大腸の壁の深いところまで広がっている場合、近くのリンパ節に転移している可能性があるため、がんのある腸の部分と、がんの進行度に応じた範囲のリンパ節を一緒に切除することで、根治を目指します。

■根治度を落とさないからだにやさしい手術を心がけます

お腹を大きく開けると術後の体力回復が遅れるとされています。そのため、腹腔鏡やロボットなど、傷の小さな、からだにやさしい、いわゆる「低侵襲手術」を第1選択としています。

一般的に腸閉塞をともなった高度に進行した大腸がんは、お腹を大きく開けないと手術できないとされてきましたが、当院では消化器内科と連携して大腸ステントや経肛門チューブ留置することにより、腸をしっかりと減圧することで、一般の大腸がん同様に傷の小さな手術を行うことを心がけています。

直腸がんに対する高難度手術

直腸は骨盤という狭く限られたスペースのいちばん奥深くに位置し、生殖器、膀胱、肛門など生活の質に直接影響がある臓器がすぐ隣にあります。

直腸を手術しようと思うと、狭い場所で安全、確実な手術手技を求められるので、直腸がんに対する手術は一般的に難易度が高いといわれていますが、以下の方法を組み合わせることにより、傷を大きく開けることなく、安全に根治性と機能温存を両立した治療を目指します。

| 腹腔鏡下手術 | LEDなどの一般化、高画質化により、腹腔鏡手術に用いるカメラの画質が飛躍的に向上しています。 狭い骨盤の内での繊細な手術を要求される直腸がんにおいて、腹腔鏡手術との相性が極めて良いとされています。 |

|---|---|

| ロボット支援下手術 | 腹腔鏡下手術の一種です。 腹腔鏡手術を、手ブレ防止機能の備わった先端の曲がる器具を使って行うため、通常の腹腔鏡手術に比べてより精密な操作が可能で、がんの根治性や術後の生活の質が通常の腹腔鏡下手術と比べても向上することが期待されています。 |

| 経肛門的内視鏡下直腸間膜全切除 (TaTME) | お尻の穴から腹腔鏡手術を行う特殊な方法です。 とても大きな直腸がんなど、おなか側からの腹腔鏡下手術だけでは安全に切除できないくらい進んでしまった方にも、安全に確実な低侵襲治療を受けていただくために適応になります。 これは単独で行うというよりも、腹腔鏡手術やロボット手術と組み合わせて行うことが多いです。 |

| 術前治療との併用 | 進行がんには、放射線や抗がん剤による術前治療を行い、がんを小さくすることで、根治性と機能温存の両立を目指します。 |

| 経肛門的低侵襲手術 (TAMIS) |

肛門に近い早期の直腸がんに対して、専用器具で腸を膨らませ、肛門から病変を切除する方法です。 病気の進み具合により適応となる方は限られますが、適応となった方にとっては腹部に傷がつかない非常に負担の少ない手術になります。 →詳細は消化器外科ページをご覧ください。 |

化学療法(抗がん剤治療)

切除不能の進行・再発大腸がん、および、がん根治術の前後に行われる術前後(周術期)補助化学療法として行われます。

大腸がんの化学療法は劇的な進歩を遂げ、生存期間が延長しており、従来、切除不能であった高度な転移のある場合でも、化学療法により腫瘍が縮小し、外科手術による切除が可能となる例も見られるようになりました。

治療法の選択と副作用への対応

抗がん剤の選択にあたっては、最新のガイドラインに準じ、大腸がんの状態や患者さんの全身状態等も踏まえ、適切な治療法(レジメン)の選択を行っています。

また、大腸がんの遺伝子異常の種類に応じて治療薬剤の選択を行うことや、適応となる症例については免疫チェックポイント阻害剤による免疫療法を行うなど、個別化・最適化した治療を行っています。

化学療法による副作用やがんによる症状が強い場合には麻酔科(緩和ケア外来)と連携して苦痛の軽減に努めています。

当院における大腸がんに対する新規化学療法導入件数

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 8 (46) | 16 (71) | 14 (61) | 17 (79) | 11 (60) |

(薬剤変更を含まない カッコ内は術後化学療法)

当院の治療の特徴

当院では、大腸がんに対し、消化器内科と消化器外科合同でカンファレンスを行うなど、密に連携を取り合いながら、治療方針を決定していきます。診断時に早期手術や根治切除が困難であると判断された場合においても、術前化学療法、内視鏡的ステント術挿入や人工肛門増設の上での化学療法、転移巣切除の上での化学療法、緩和ケアなどについても検討し、集学的な治療を行っています。

症例によっては、早期がんではあるが内視鏡単独治療が困難な場合など、内科と外科共同で腹腔鏡と組み合わせたハイブリッドESDも行っております。

詳細は、各科ページをご覧ください。