咽頭がんについて

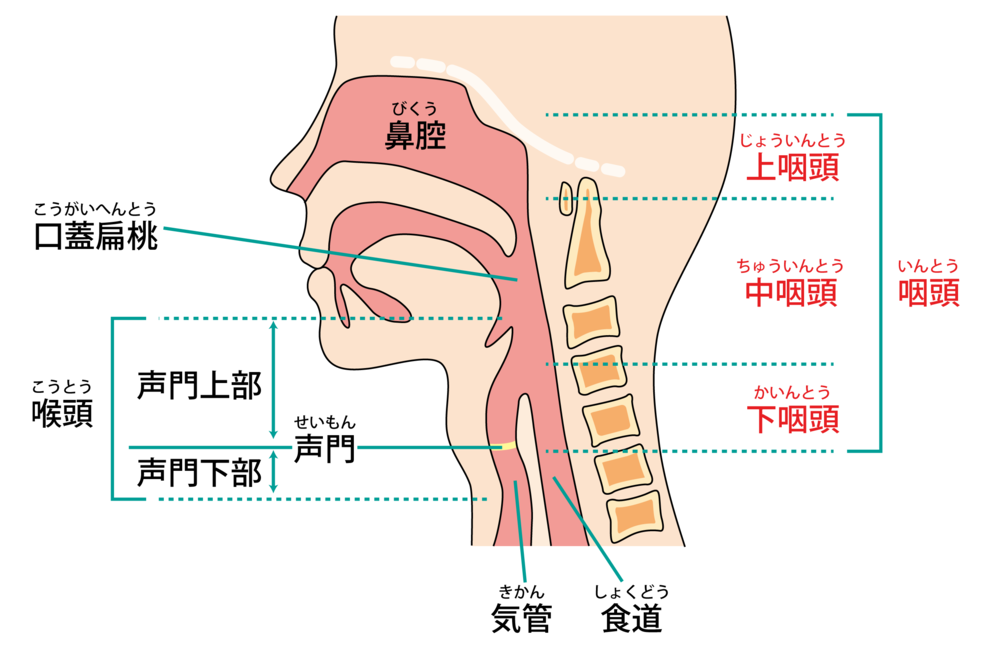

咽頭は、鼻の奥から食道まで続く、空気や食べ物の通り道で、「のど」の一部です。呼吸や食べ物を飲み込むといった、命に関わる大切な働きをしています。

咽頭は位置によって以下の3つに分かれ、それぞれにがんが発生することがあります。

- 上咽頭(鼻の奥)

- 中咽頭(口の奥、扁桃のあたり)

- 下咽頭(食道の手前)

咽頭の位置 |

咽頭がんの種類と特徴

咽頭がんのほとんどは「扁平上皮がん」というタイプです。部位ごとの特徴は以下の通りです。

| 上咽頭がん | 咽頭の一番上、鼻の奥にできるがんです。この場所は手術が難しいため、放射線治療や薬による治療が中心になります。 |

|---|---|

| 中咽頭がん | 口の奥、扁桃があるあたりにできるがんです。 |

| 下咽頭がん | 咽頭の一番下、食道の手前にできるがんです。このがんは、声を出す場所(声帯)に影響しやすく、声の変化や飲み込みにくさなどの症状が出やすくなります。 |

咽頭がんの原因

◆喫煙と飲酒

咽頭がんの主な原因として、たばことお酒の飲みすぎが挙げられます。これらの習慣は、咽頭の粘膜に長く炎症や傷を与え、がんができやすくなると考えられています。 特に、お酒を飲むと顔が赤くなる体質の方(フラッシャー)は、飲酒を続けることでがんになるリスクがさらに高くなることがわかっています。

◆ウイルス感染

上咽頭がんの一部には、EBウイルス(エプスタイン・バー・ウイルス)の感染が深く関係していると考えられています。

また、中咽頭がんには、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因となっているものがあります。HPVが関係する中咽頭がんは、たばこやお酒が原因のものと比べて、治療の効果が出やすく、治りやすい傾向があります。

◆重複がんのリスク

たばこやお酒の影響は、咽頭がんだけでなく、口の中(口腔)、声帯のある部分(喉頭)、食道などにもがんを引き起こすことがあります。そのため、咽頭がんの患者さんでは、同じ時期や後の検査で、他の場所にもがんが見つかる「重複がん」のリスクが高いという特徴があります。

咽頭がんの症状

咽頭がんは、がんができる場所によって症状が少しずつ異なります。風邪やのどの炎症と似た症状が出ることもあるため、長引く違和感や変化があるときは、早めに医療機関を受診しましょう。

| 上咽頭がん | 耳の詰まり、難治性の中耳炎、鼻出血、鼻づまり、顔面の痛み・感覚障害、物が二重に見える、視力低下、首のしこり |

|---|---|

| 中咽頭がん | のどの違和感や痛み、血痰、飲み込みにくさ、呼吸困難、口が開けにくい、舌を動かしにくい、耳の痛み、口の奥・のど・首のしこり、声の変化 |

| 下咽頭がん | 声がれ、のどの違和感や痛み、血痰、飲み込みにくさ、呼吸困難 |

咽頭がんの検査方法(診断方法)

咽頭がんが疑われる場合、まずはのどや首の状態を確認する診察から始まり、必要に応じて内視鏡や画像検査などを行います。がんかどうかを正確に判断するためには、組織を採取して詳しく調べる検査(生検)が重要です。

以下は、咽頭がんの診断に使われる主な検査方法です。

視診・触診

医師がのどの奥や首のリンパ節を目で見て観察し、指で触れてしこりや腫れがないかを確認します。これは、がんの疑いがあるかどうかを調べるための基本的な検査です。

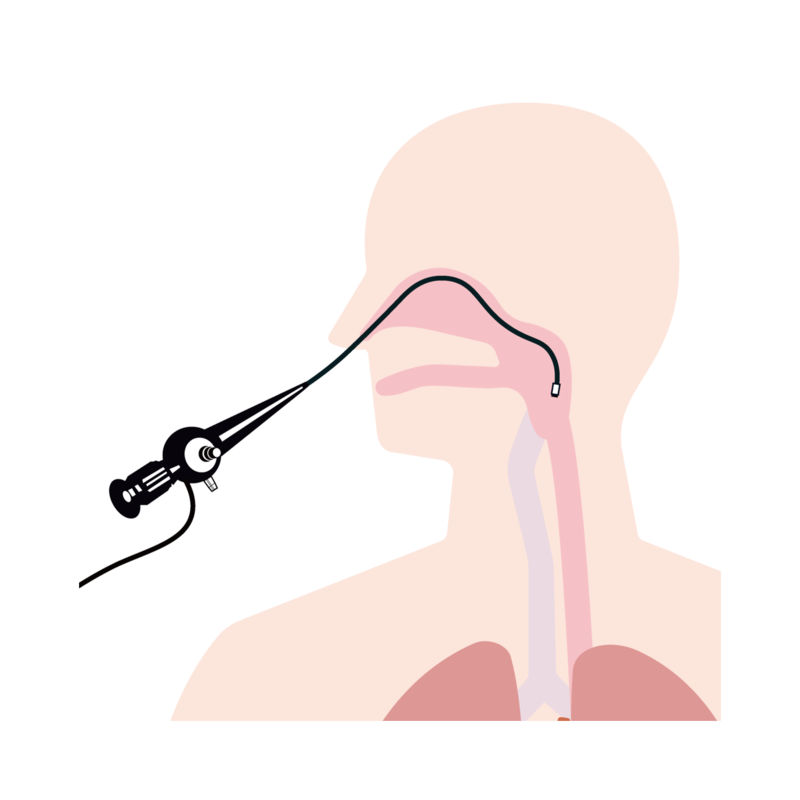

内視鏡検査(ファイバースコープ)

鼻や口から細いカメラ(ファイバースコープ)を挿入し、咽頭の粘膜を直接観察します。これにより、異常な病変があるかどうかを確認でき、腫瘍がある場合には、その位置や広がりを詳しく調べることができます。

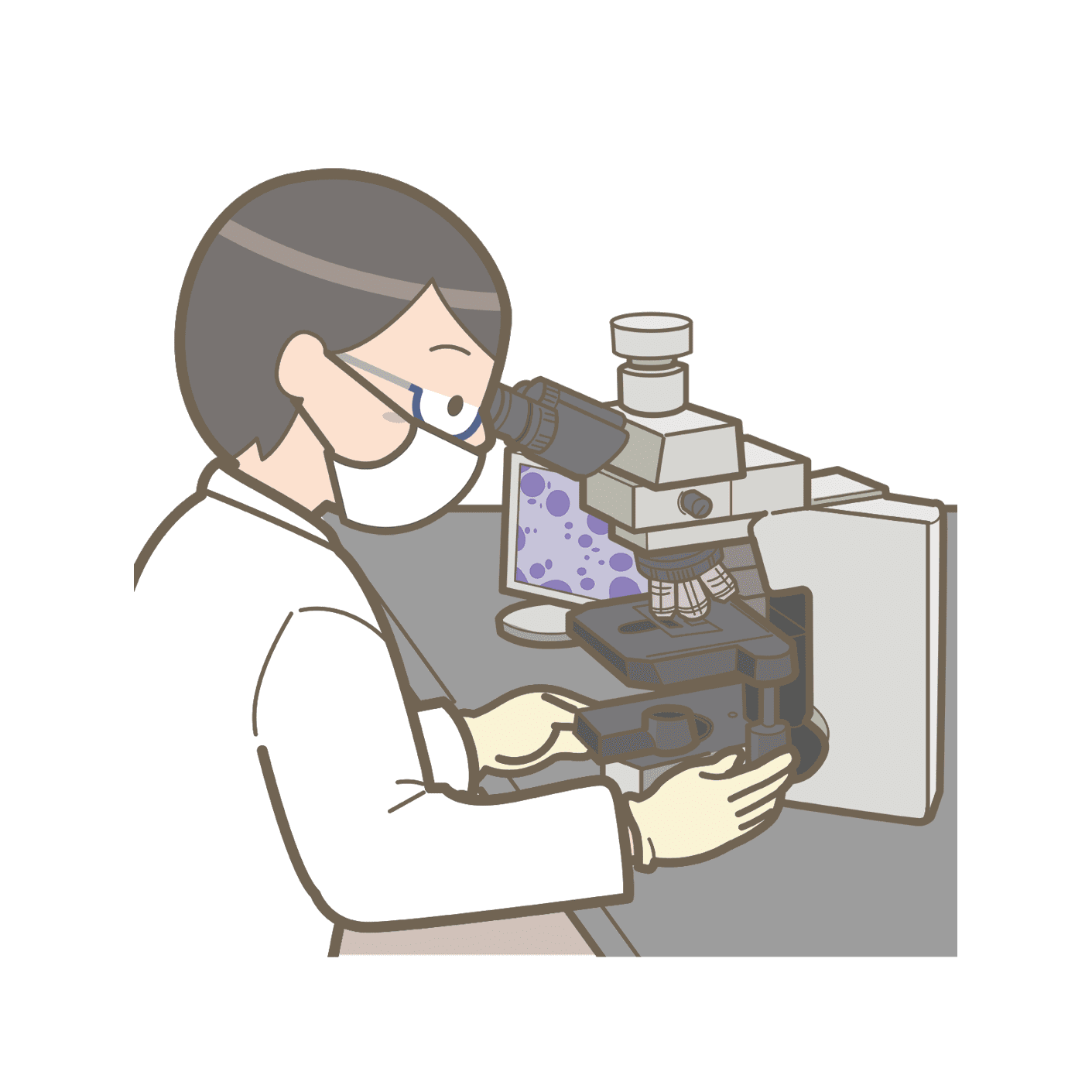

病理検査(生検)

内視鏡検査でがんが疑われる病変が見つかった場合、その一部を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無や種類を詳しく調べます。がんの確定診断には欠かせない検査です。

画像検査

がんの広がりや転移の有無を調べるために、以下のような画像検査が行われます。

| CT検査 | X線を使って体の断面を撮影し、がんの位置や大きさ、周囲への広がり、リンパ節への転移の有無などを確認します。 |

|---|---|

| MRI検査 | 磁気と電波を使って体内の状態を鮮明に画像化します。骨や歯以外の軟らかい組織の診断に適しており、放射線被ばくの心配がありません。 |

| PET検査(PET-CT) | がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用し、全身のがんの広がりや、肝臓、骨などの遠隔臓器への転移を調べます。CTと組み合わせたPET-CTでは、より詳細な画像が得られます。 |

| 超音波検査(エコー) | 超音波を使って、がんの広がりやリンパ節への転移を調べます。こちらも放射線被ばくの心配がありません。 |

内視鏡検査(ファイバースコープ) |

病理検査 |

画像検査(超音波検査) |

咽頭がんの治療方法

咽頭がんの治療は、がんの進行度やできた場所、患者さんの体の状態などに応じて、手術・放射線治療・薬物療法などを組み合わせて行います。がんを取り除くことはもちろん、声や飲み込みの機能をできるだけ保つことも大切にしています。

以下に、主な治療方法についてご紹介します。

手術(外科治療)

がんを直接切除する方法です。がんの進行度やできた場所によって、切除の範囲や方法が異なります。

◆早期がんへの対応

早期のがんでは、口から内視鏡や特殊な器具を入れてがんを切除する「経口的切除術」が行われます。この方法では喉頭を温存できるため、声を保つことが可能です。

◆進行がんへの対応

がんが進行している場合や広範囲に及んでいる場合は、がんの広がりに応じて咽頭の一部または全体、場合によっては声帯のある喉頭も切除することがあります。喉頭をすべて切除した場合は、声が出せなくなり、呼吸のために首に永久的な穴(永久気管孔)が必要になります。

◆転移がある場合の対応

首のリンパ節に転移がある場合やその可能性が高い場合には、リンパ節を周囲の組織ごと切除する「頸部郭清術」も行われます。

放射線治療

高エネルギーのX線などをがんに照射し、がん細胞を破壊する治療法です。

- 手術が難しい部位(例:上咽頭がん)や、声帯などの機能を残したい場合に選ばれます。

- 身体の表面から放射線を当てる「外部照射」が一般的で、通常は週5日、6~7週間かけて行います。

- 最近では、強度変調放射線治療(IMRT)など、がんの形に合わせて放射線の量を調整し、正常な組織への影響を減らす技術も進歩しています。

薬物療法

薬を使ってがん細胞を攻撃する治療です。単独で行うこともありますが、放射線治療と組み合わせて治療効果を高めることもあります。

| 化学療法(抗がん剤治療) | 点滴や内服で抗がん剤を投与します。放射線治療と併用する「化学放射線療法」として行われることが多く、治療効果を高める目的で用いられます。 |

|---|---|

| 分子標的薬 | がん細胞特有の性質(特定のタンパク質など)を標的にして、がんの増殖を抑える薬です。正常な細胞への影響が比較的少ないとされています。 |

| 免疫チェックポイント阻害剤 | 患者さん自身の免疫細胞が、がん細胞を攻撃する力を高める(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。主に再発や転移したがんに対して用いられることがあります。 |

薬物療法は、根治を目指す手術や放射線治療の前に腫瘍を小さくする「導入化学療法」や、治療効果を高めるための「補助化学療法」としても用いられます 。

当院の治療の特徴

当院では、咽頭がんをはじめとする頭頸部がんに対して、専門的かつ総合的な治療を行っています。

2024年7月に「頭頸部がんセンター」を開設しました。このセンターは、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、内分泌外科、歯科口腔外科が連携し、頭頸部がんに対する集学的専門治療を目的として設立されたものです。

また、当院には日本頭頸部外科学会認定の頭頸部がん専門医が2名在籍しており、専門性の高い診療体制を整えています。

主な治療の取り組み

- 進行咽頭がんに対しては、化学放射線同時併用療法や拡大手術を積極的に行っています。

- 早期がんには、内視鏡的切除術(ESD: endoscopic submucosal dissection)などの経口的切除術を用いた手術治療を行っています。

- 放射線治療は通院での対応も可能で、患者さんの生活に配慮した治療を提供しています。

- 遠隔転移がある場合でも、入院・通院の両方で化学療法を実施可能です。

- 近年適応が拡大している免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬についても、積極的に導入しています。