皮膚がんについて

皮膚がんは、皮膚の細胞が異常に増殖することで発生する悪性腫瘍の総称です。皮膚がんには、しこりをつくるもの、黒い斑点を作るもの、赤い斑点を作るものがあります。良性のほくろ、しみ、いぼと紛らわしい疾患も多く、正確な診断が重要となります。

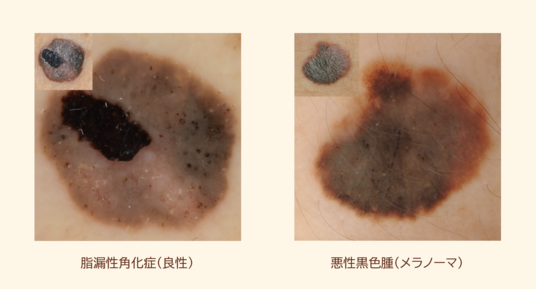

■ 悪性黒色腫(メラノーマ)

皮膚の色素を作る「色素細胞」という細胞の悪性腫瘍です。ほくろに似た黒いしみのように見えることが多く、徐々に増大し、全身に転移しやすいため、早期発見がとても大切です。

|

■ 有棘細胞がん

皮膚の表面にある表皮角化細胞の悪性腫瘍です。赤くて硬いしこりや潰瘍のように見えることがあります。日光に当たりやすい顔や手の甲などにできやすく、周囲の組織に広がることがあります。

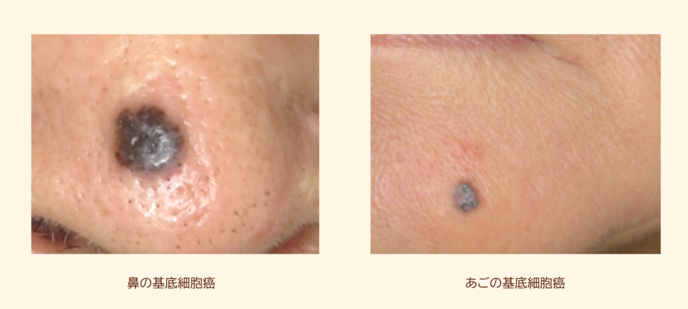

■ 基底細胞がん

「毛を作る細胞」と関連した悪性腫瘍で、黒っぽい光沢のあるしこりや、中心がくぼんだ潰瘍がゆっくりと大きくなります。転移はまれですが、放置すると周囲の組織に広がります。

|

■ ボーエン病

皮膚の表面にとどまる早期の皮膚悪性腫瘍(上皮内癌)です。赤くてかさかさした湿疹のように見えます。放置すると有棘細胞がんに進行することがあります。

■日光角化症

紫外線による慢性的なダメージで起こる早期の皮膚悪性腫瘍(上皮内癌)です。特に顔や手といった日の当たる部分に多く見られます。放置すると有棘細胞がんに進行することがあります。

■乳房外パジェット病

特に外陰部、肛門周囲、腋の下などに発生する悪性腫瘍です。湿疹に似た赤みやかゆみ、ただれなどが特徴です。診断が遅れやすいので注意が必要です。

■血管肉腫

皮膚の血管から発生する悪性腫瘍です。頭皮に見られる場合と、リンパ浮腫後に見られる場合とがあります。高齢者に多い傾向がありますが、若い年齢でも発症することがあります。あざのような赤紫色の斑点として現れ、しだいに広がったり、しこりになったりします。進行が速く、再発や転移を起こしやすいため、早期診断と治療が重要です。

皮膚がんの症状

皮膚がんは種類によって現れる症状が異なりますが、いずれも目に見える形で現れることが多く、早期発見の手がかりになります。代表的な皮膚がんごとの特徴的な症状は以下の通りです。日常的な皮膚の変化と見分けがつきにくい場合もあるため、気になる症状がある場合は早めの受診が大切です。

■ 悪性黒色腫(メラノーマ)

黒や茶色の「ほくろ」のように見えるしみが、形がいびつ、色が濃淡混ざっている、急に大きくなる、出血するなどの変化をします。

■ 有棘細胞がん

赤くて硬いしこり、またはじくじくした潰瘍ができ、かさぶたになったり、出血したりすることがあります。日光に当たりやすい顔、耳、手の甲などにできやすいです。

■基底細胞がん

黒っぽい光沢のあるしこりや、中心がくぼんだ潰瘍ができ、しばしば出血が見られます。特に顔にできやすいです。

■ ボーエン病

赤く平らな斑点ができ、表面がざらざらしていたり、かさぶたのように見えたりします。体のどこにでもにできますが、とくに、手、陰部にできたものは湿疹やしみと紛らわしく、注意が必要です。

■ 日光角化症

肌がざらざらした赤っぽい斑点が現れます。軽くかさぶたのようになったり、はがれ落ちたりします。顔や手、頭皮など日焼けしやすい部位にできます。

■ 乳房外パジェット病

外陰部や肛門まわり、わきの下などに多く見られ、湿疹のような赤みやかゆみ、ただれが長期間続きます。

■ 血管肉腫

赤紫色のあざのような変化が頭や顔に現れ、しだいに広がります。リンパ浮腫の部位に赤紫のあざとして現れることもあります。

皮膚がんの診断方法(検査方法)

皮膚がんが疑われる場合、正確な診断のためには、症状の確認だけでなく、専門的な検査が必要です。皮膚の見た目や変化を観察する視診から始まり、必要に応じて拡大鏡による詳細な観察やエコー検査、生検などが行われます。ここでは、皮膚がんの診断に用いられる主な検査方法についてご紹介します。

■ まずは「見た目」で判断(臨床診断)

医師が皮膚の状態を目で見て、形・色・大きさ・変化の有無などを観察します。問診(いつから、どのように変化したかなど)も大切です。

■ 詳しく観察するための「ダーモスコピー検査」

ダーモスコピーとは、特殊な拡大鏡(皮膚用の顕微鏡)を使って、皮膚の表面の模様や色調の変化を詳しく見る検査です。痛みはなく、多くの皮膚がんはこの検査で診断が可能です。

ダーモスコピー |

ダーモスコピーでの拡大観察 |

■しこりの診断「エコー検査(超音波検査)」

しこりの深さや広がりを調べるために、皮膚のエコー検査を行います。

■診断確定のための「生検(皮膚の一部をとる検査)」

正確な確定診断のために、皮膚病変の一部を採取し、顕微鏡でがん細胞があるかを調べます。局所麻酔で行います。

■ CT・MRI・PETなどの画像検査

がんが皮膚の外に広がっていないか、リンパ節や内臓に転移がないかを調べるために、CT、MRI、PETなどの画像検査を行います。

皮膚がんの治療方法

皮膚がんの治療は、病変を完全に取り除くことが最も大切です。がんの種類や広がりによっては、他の治療も併用します。

■ 悪性黒色腫(メラノーマ)

手術による広範囲切除が基本です。進行(病期)に応じて、免疫チェックポイント阻害薬(PD-1抗体など)、分子標的薬(BRAF/MEK阻害薬)などの薬物療法(補助療法・全身療法)を行うこともあります。

■有棘細胞がん

手術での切除が第一選択です。転移が見られた場合、免疫チェックポイント阻害薬などの薬物療法や放射線治療などを行うこともあります。

■基底細胞がん

手術による切除が基本です。がんの周囲を十分な余白(マージン)をとって切除します。転移はまれですが、再発を防ぐため、正確な切除が重要です。

■ ボーエン病

手術での切除が第一選択です。

■ 日光角化症

主に、外用薬(イミキモド)で治療します。複数箇所に生じることも多く、フォローが必要です。

■ 乳房外パジェット病

手術による病変の切除が基本です。転移がある場合、放射線治療や化学療法を行います。

■ 血管肉腫

まずは手術での切除を目指しますが、非常に再発しやすく、進行が早いため、放射線治療、抗がん剤を術後に併用することが多いです。全身への転移リスクを考慮した総合的な治療を行います。

当院の治療の特徴

専門的かつ安心できる皮膚診療を提供しています

皮膚の変化には多くの良性疾患(しみ、ほくろ、いぼなど)が含まれていますが、その中にはまれに悪性腫瘍(皮膚がん)が隠れていることがあります。そのため、正確で、かつ身体への負担が少ない診断方法を行い、安全で安心な治療を行います。

高度なダーモスコピー診断を提供

当院では、皮膚腫瘍の診断に欠かせないダーモスコピーを積極的に活用しています。部長坂井は、日本皮膚科学会総会でダーモスコピー講習会の講師を務め、豊富な経験と専門的な知識に基づき、良性・悪性の見きわめをできる限り非侵襲的に(切らずに)行うことを心がけています。

これにより、不要な生検を避けつつ、必要な病変は見逃さない、的確で安心な診療を提供しています。

良性疾患への整容面への配慮

しみやほくろ、いぼなどの良性疾患に対しては、レーザー機器を活用した整容的(見た目に配慮した)治療も可能です。美容面を大切にした治療をご希望の方も、安心してご相談いただけます。