膀胱がんについて

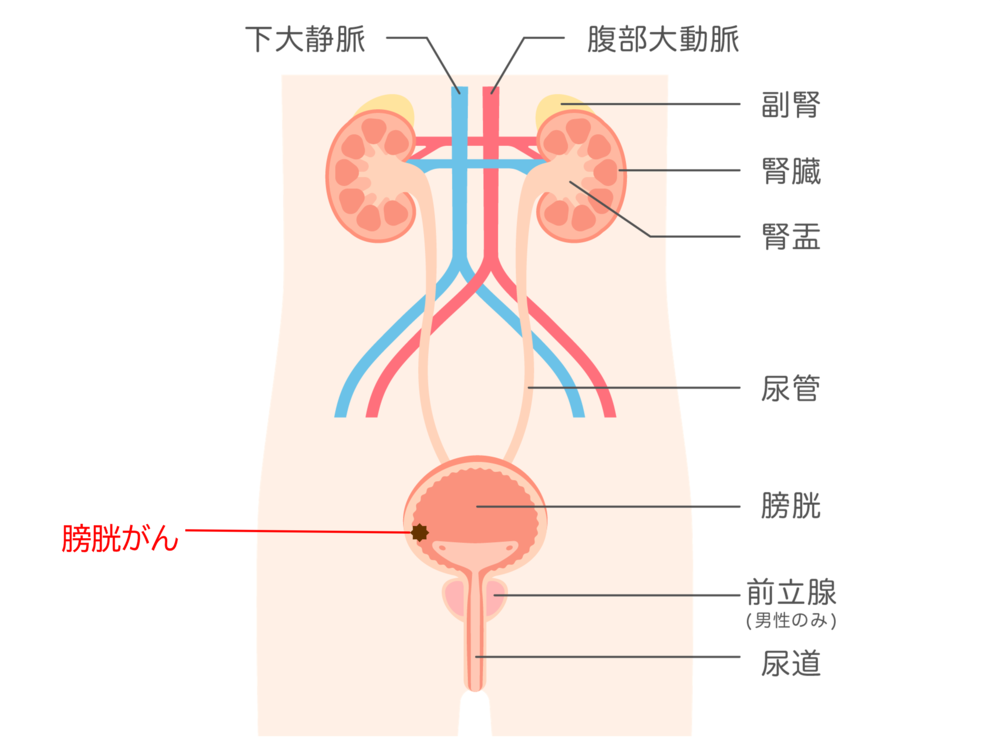

膀胱は下腹部の真ん中にある臓器で、腎臓で作られた尿が尿管をつたって運ばれ最終的に蓄えられるところで、骨盤の中にあります。男性では恥骨と直腸の間、女性では恥骨と子宮・腟の間に位置しています。

膀胱がんは、その膀胱にできるがんの総称です。膀胱がんの約90%以上は、膀胱の内側を覆う「尿路上皮(移行上皮)」という細胞から発生する「尿路上皮がん」です。

膀胱の位置 |

膀胱がんの症状

膀胱がんは、無症候性の肉眼的血尿といって、痛みなどの症状もなく、見た目でわかるほどに血が混ざった尿が出るということから発見されるのがほとんどです。この血尿は持続する人もいますが、「1回出ただけでその後は赤くなかった」という人もいますので、肉眼的血尿が1回でも出た場合は詳しい検査を受けることをお勧めします。

膀胱がんの診断方法(検査方法)

肉眼的血尿がある場合は、まずエコー検査(超音波検査)で腎臓から膀胱までをチェックします。大きな腫瘍であればこの時点で見つかることもありますが、小さな膀胱がんを見つけるためには、膀胱内を膀胱鏡というカメラで直接観察する必要があります。

また、尿細胞診という検査で、尿の中にがん細胞が含まれていないかを調べます。

これらの検査で膀胱がんが見つかった場合には、必要に応じてMRIやCTといった検査を行い、がんの広がりや転移の有無を確認します。

膀胱がんの治療方法

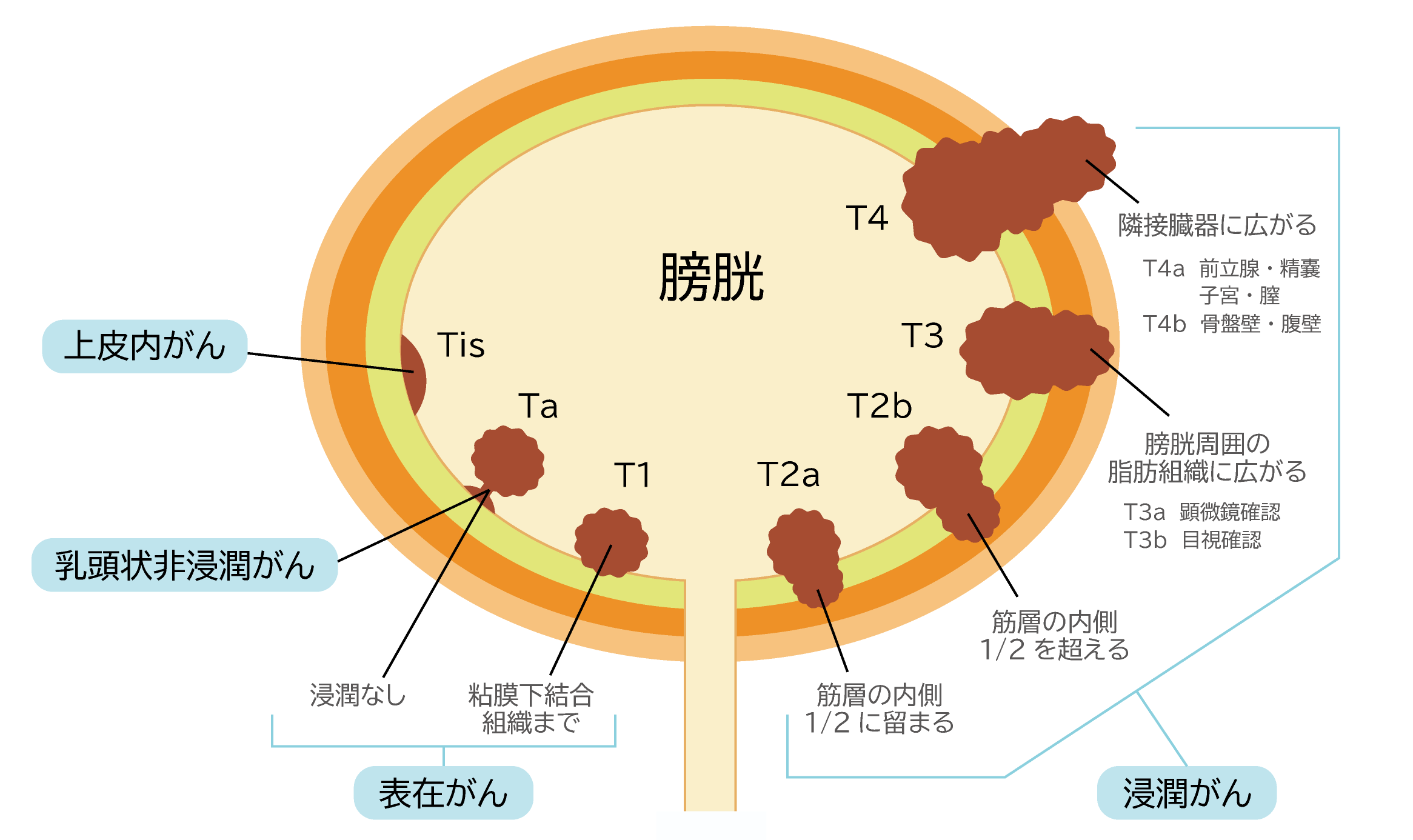

膀胱内に腫瘍がある、または尿細胞診で尿の中にがん細胞が存在するとなった場合は、診断と治療を兼ねてまず経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT)という手術を行います。この手術は尿道から内視鏡を入れて腫瘍を切除する方法で、これによって膀胱がんの根の深さ(深達度)を調べます。その結果により、追加の治療が必要かどうかを判断します。

膀胱がんの深達度 |

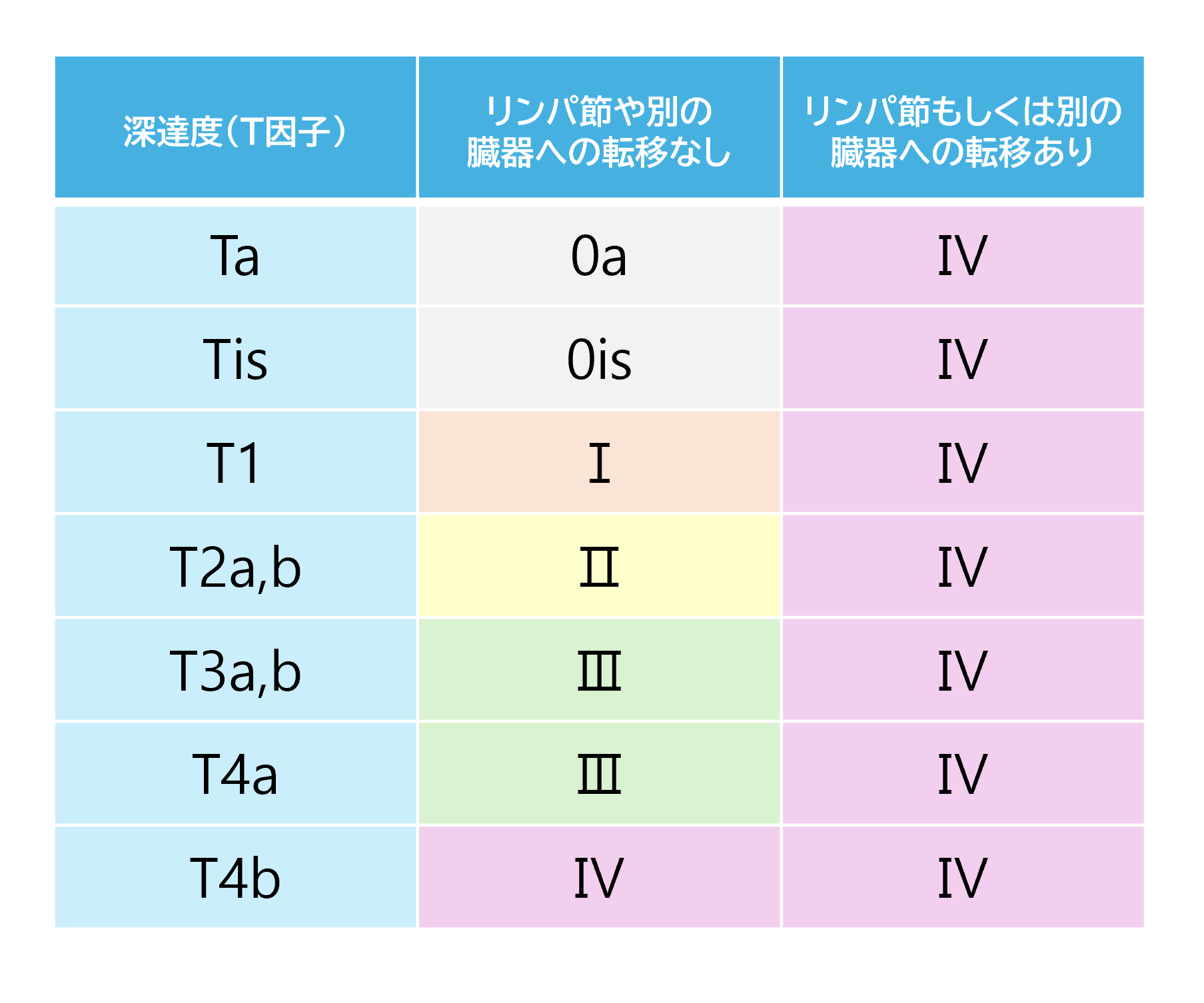

膀胱がんの病期 |

筋層非浸潤性膀胱がん(0期、Ⅰ期)の治療

この段階は、がんが膀胱の表面にとどまっている状態です。

基本的にはTUR-BTで治療が終了しますが、上皮内がんが存在する場合などは、必要に応じてBCGという薬を膀胱に注入する、膀胱内注入療法(計6~8回/週1回)が行われます。

膀胱がんは再発しやすいがんで、TUR-BTで腫瘍を削り取っても、再び膀胱内にがんできる可能性があります。そのため、手術後は定期的に検査を受けることが非常に重要です。

筋層浸潤性膀胱がん(Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期)の治療

がんが膀胱の筋肉の層まで達している筋層浸潤性膀胱がんで、転移がない場合は、膀胱全摘除術+尿路変向術が標準治療となります。

高齢や持病などで手術が難しい場合には、化学療法(抗がん剤)や放射線療法などを組み合わせて治療する場合もあります。転移がある場合には基本的に化学療法を行うことになります。

膀胱全摘除術(ロボット支援下膀胱全摘除術)

現在は、ほとんどの手術がロボット支援下手術にて行われており、お腹を大きく切開して行っていた手術に比べ、手術の傷が小さく、出血も少なく、手術時間も短いため手術後の合併症も少なくなっています。

男性の場合は、膀胱と一緒に前立腺、精嚢、尿道を、女性の場合は膀胱と一緒に尿道、子宮、卵巣、膣壁の一部をとることになります。

尿路変向術

膀胱をとってしまうと尿をためるところを新たに作る必要があります。そのための手術を尿路変向術と言います。尿路変向術には3つの方法があり、体の状態や生活を考慮して最適な方法が選ばれます。

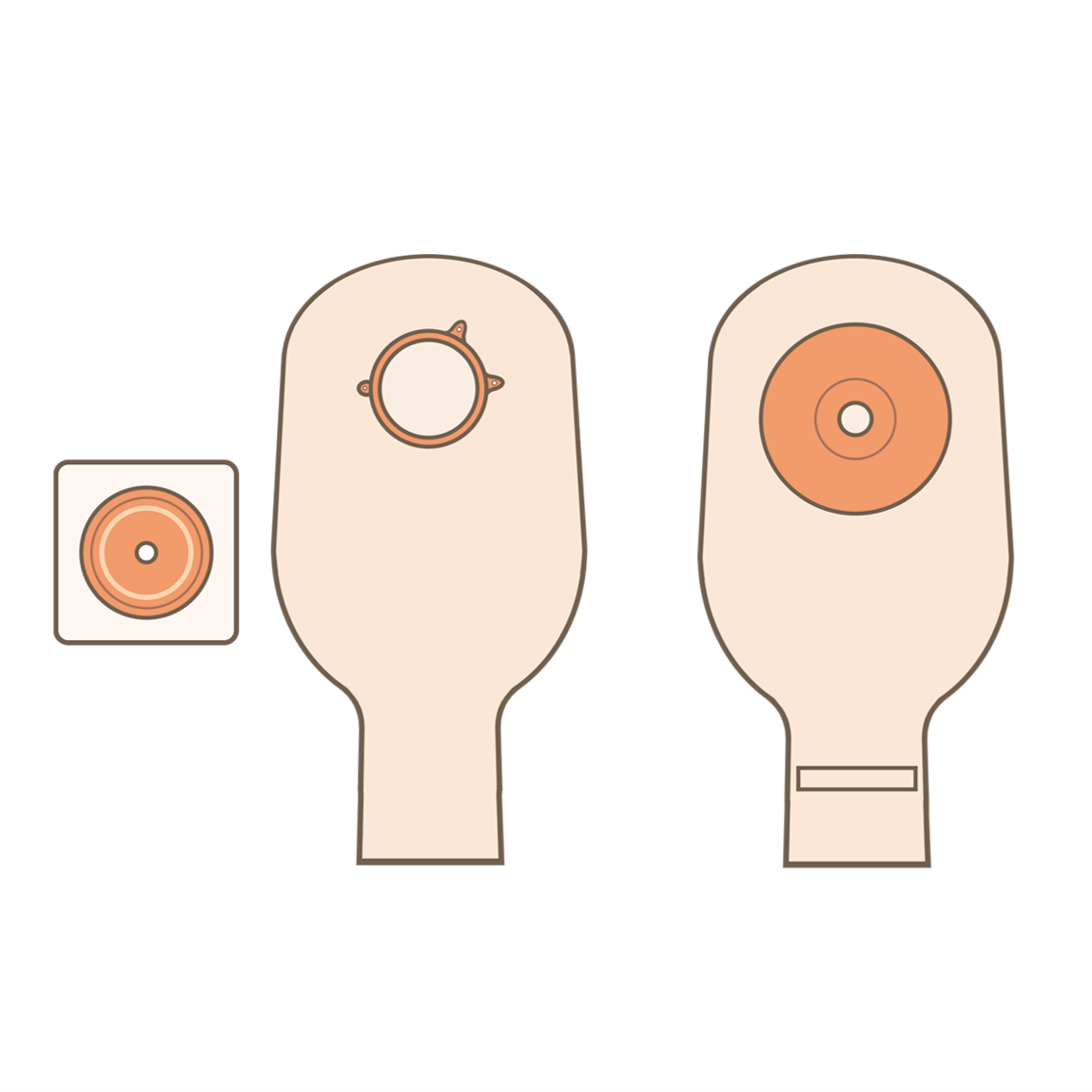

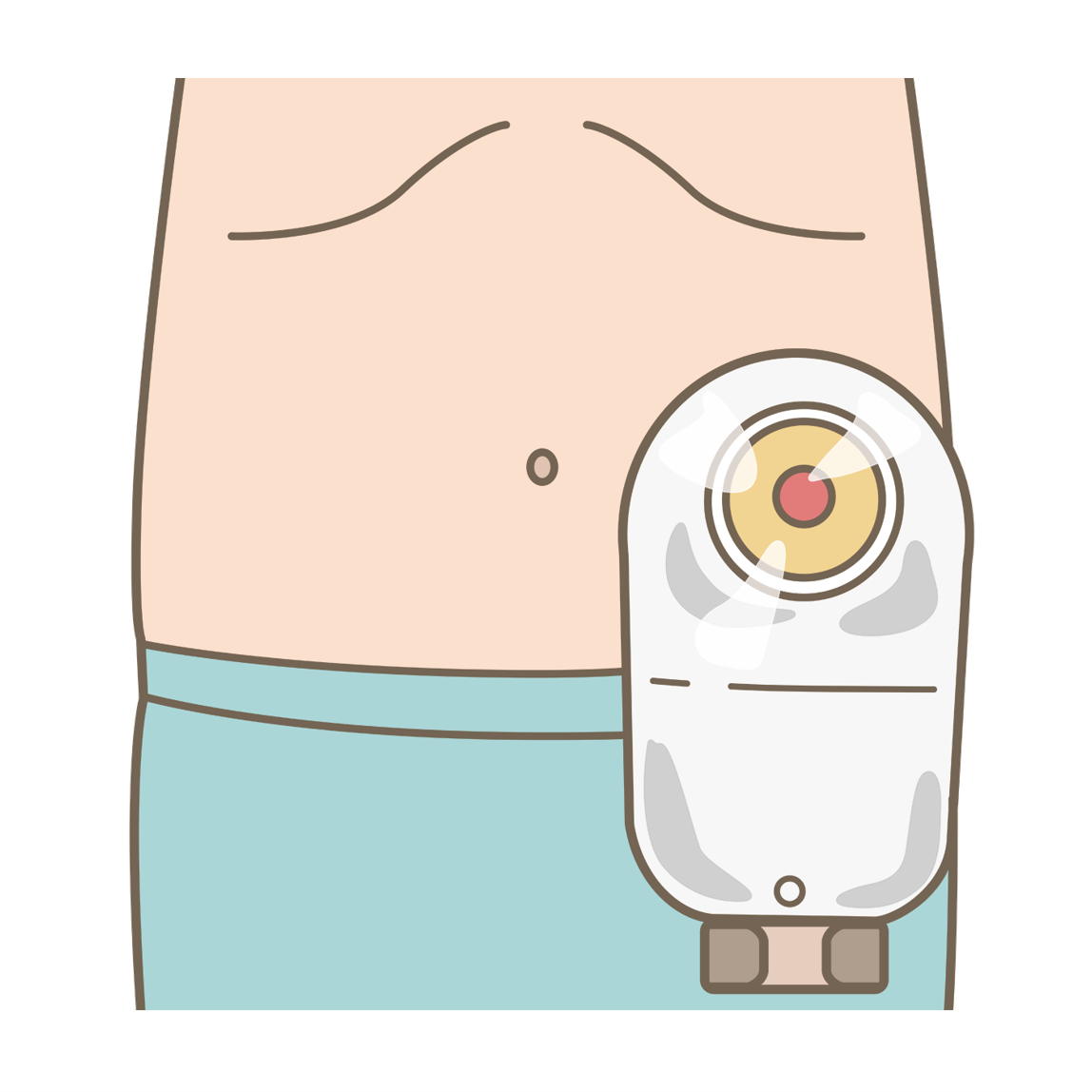

| 回腸導管造設術 | 小腸の一部に左右の尿管をつないで尿をためる場所にします。小腸の先端が右下腹部に出ており、そこが尿の出口(ストーマ)になります。ストーマにパウチという袋を貼って尿をためることになります。 |

|---|---|

| 回腸新膀胱造設術 | 小腸で尿をためる袋を作り、そこに左右の尿管・尿道をつなぐことによって、これまで通り尿道から排尿することができます。小腸で作った新たな膀胱のため自分で排尿できないこともあり、その場合は自己導尿といって自分でカテーテルを入れて尿を出す必要があります。 |

| 尿管皮膚瘻造設術 | 尿をためる場所は作成せずに、左右の尿管を直接腹壁に出し、そこから尿が排出する方法です。 |

ストーマ装具(パウチ+面板) |

ストーマを装着している様子 |

当院の治療の特徴

当院では、手術支援ロボットダビンチを用いたロボット支援下手術を導入しており、傷が小さく、出血が少なく、術後の回復が早い低侵襲治療を行っています。2020年の導入以来、前立腺がん・膀胱がん・腎がんなどに対して多くの実績があります。

膀胱がんに対する膀胱全摘除術では、術後の生活の質(QOL)を重視し、できるだけ自然排尿が可能な「回腸新膀胱造設術」を行っています。

進行がんや転移がある場合には、抗がん剤治療や放射線治療などを組み合わせた集学的治療を行い、他科とも連携しながら、患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療を提供しています。