乳がんについて

乳がんは、今では日本人女性の中で一番多いがんで、最近では、8〜9人に1人の女性が生涯のうちに乳がんになると言われています。

乳がんは、早い段階で見つけてきちんと治療すれば、治る可能性が高いがんです。しかし、放っておくと治療が難しくなることもあります。だからこそ、定期的な検診や、少しでも気になることがあれば、早めに医師に相談することが大切です。

乳がんにはいくつかのタイプがあり、それぞれに合った治療が必要です。たとえば、次のようなタイプがあります。

- 手術だけで治療が完了するタイプ

- ホルモンの働きを抑える薬が必要なタイプ

- 抗がん剤や、がん細胞だけを狙う「分子標的薬」が必要なタイプ

それぞれのタイプに応じて、最適な治療法を選び、患者さん一人ひとりに合わせたケアを行っていきます。

乳がんの症状

乳がんは、初期には自覚症状がないこともありますが、次のような変化が見られることがあります。

よく見られる症状

- 乳房やわきの下に「しこり」がある

→ 固くて動かないしこりがある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 - 乳房の皮膚に「くぼみ」や「ひきつれ」がある

→ 皮膚がオレンジの皮のように見えることもあります。 - 乳頭(乳首)の変化

→ 乳頭がへこんだり、ただれたり、赤みが出たりすることがあります。 - 乳頭からの分泌物

→ 赤や茶色の液体、粘り気のある分泌物が出ることがあります。 - 左右の乳房の形や大きさが変わる

→ 片方だけ大きくなったり、形が変わったりすることがあります。

注意点

- 痛みがないことが多い

→ 乳がんは痛みを伴わないことが多いため、「痛くないから大丈夫」と思わず、違和感があれば検査を受けましょう。 - しこり=乳がんとは限らない

→ 良性のしこり(乳腺症など)の場合もありますが、自己判断せず、専門医に相談することが大切です。

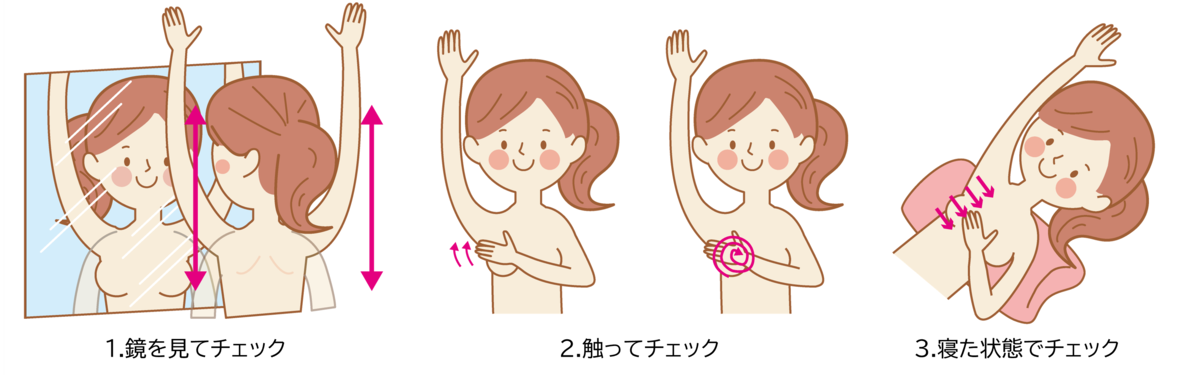

自己検診について

乳がんは、自分で気づくことができるがんのひとつです。

月に一度、ご自身の乳房の状態をチェックする「自己検診」を習慣にすることで、早期発見につながることがあります。

以下のイラストを参考に、鏡の前や横になった状態で、乳房や乳頭、わきの下などをやさしく触れてみましょう。

自己検診だけでは見つけにくいタイプの乳がんもあります。定期的な検診(マンモグラフィや超音波検査)もあわせて受けることが大切です。

乳がんの診断方法(検査方法)

乳がんの診断は、いくつかの検査を組み合わせて行います。

「見つける検査」と「確定する検査」があり、必要に応じて詳しい画像検査も行います。

1.見た目や触ってわかる検査

| 視診 | 乳房の形やくぼみ、ただれ、乳頭からの分泌物などを目で見て確認します。 |

|---|---|

| 触診 | 乳房やわきの下を手で触って、しこりの有無や硬さを調べます。 |

2.画像で調べる検査

| マンモグラフィ(乳房X線検査) | 乳房を板で挟んでX線撮影します。小さなしこりや石灰化(カルシウムのかたまり)を見つけるのに役立ちます。 |

|---|---|

| 超音波(エコー)検査 | プローブという機械を乳房に当てて、体の中の様子を画像で確認します。妊娠中でも安心して受けられます。 |

| MRI検査 | 磁気を使って乳房の中を詳しく調べます。手術前にがんの広がりを確認するのに使われます。 |

| CT・PET検査・骨シンチグラフィ | がんが他の臓器や骨に広がっていないかを調べる検査です。 |

マンモグラフィ |

超音波(エコー)検査 |

MRI検査 |

3.がんかどうかを確定する検査(病理検査)

| 細胞診 | 細い針でしこりから細胞を取り、顕微鏡で調べます。体への負担が少ない検査です。 |

|---|---|

| 組織診 | 局所麻酔をした上で 少し太い針でしこりの一部を取り、詳しく調べます。がんの性質やタイプもわかります。 |

4.その他の検査

| 腫瘍マーカー検査 | 血液中の「がんの目印」を調べます。診断の補助や、治療の効果をみるときに使われます。 |

|---|

💡ポイント

- すべての検査を一度に行うわけではありません。

- 医師が症状や画像の結果を見て、必要な検査を選びます。

- 早期発見・早期治療のために、定期的な検診や気になる症状があれば早めの受診が大切です。

乳がんの治療方法

乳がんの治療は、がんの進行度や性質に応じて、いくつかの方法を組み合わせて行います。ここでは、よく使われる3つの治療法を簡単にご紹介します。

手術療法

乳がんの治療の基本となる方法です。がんを取り除くために行います。

| 乳房部分切除術(温存手術) | がんのある部分だけを取り除き、乳房をできるだけ残す手術です。 |

|---|---|

| 乳房全切除術 | 乳房全体を取り除く手術です。必要に応じて、乳房の再建手術を行うこともあります。 |

| リンパ節の手術 | がんが広がりやすい「わきの下のリンパ節」も一緒に調べたり、取り除いたりします。 |

化学療法

いわゆる「抗がん剤治療」です。薬を使って、体の中にあるがん細胞を攻撃します。

- 点滴や飲み薬で治療します。

- 手術の前にがんを小さくする目的や、手術後の再発予防として使われます。

- がんのタイプによっては、分子標的薬や免疫療法と組み合わせることもあります。

放射線療法

放射線を使って、がん細胞を小さくしたり、再発を防いだりする治療です。

- 主に乳房を残す手術をした後に行います。

- 通院で、平日に数週間かけて行うのが一般的です。

- がんが広がっている場合は、リンパ節や胸の壁にも照射します。

💡ポイント

- これらの治療は、一人ひとりの状態に合わせて組み合わせて行います。

- 医師と相談しながら、最適な治療法を一緒に決めていくことが大切です。

当院の治療の特徴

治療方法はチームでしっかり話し合っています

当院では、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供するために、次のようなカンファレンス(話し合い)を定期的に行っています。

| 毎週金曜日の朝 | 翌週に手術を受ける方の治療計画を話し合います。 |

|---|---|

| 毎週月曜日の夕方 | 手術後の検査結果(病理)をもとに、今後の治療方針を確認します。 |

| 2週に1回の木曜日の夕方 | 治療の進め方について、医師・看護師・薬剤師などの専門スタッフが集まり、意見を出し合います。 |

詳しく調べる検査と技術

OSNA法

手術中に、がんがリンパ節に広がっているかを詳しく調べる検査です。

乳がん細胞が持つ特別な遺伝子(CK19)を調べることで、とても小さな転移も見逃さずに発見できます。

この検査は、大阪大学や医療機器メーカーと一緒に開発し、保険で受けられるようになりました。

手術中のがんの広がりチェック

乳房を残す手術では、がんが取り残されていないかをその場で確認します。

がんが広がっている場合は、すぐに追加で切除することで、再手術の必要がほとんどなくなりました(過去10年で再手術は2例のみ)。

ステレオガイド下吸引式針生検

マンモグラフィで見つかったごく小さな石灰化を、正確に採取して調べる検査です。

触ってもわからないような、ごく早期の乳がん(非浸潤がん)を見つけるのに役立ちます。

術後のサポート:リンパ浮腫ケア外来

手術後に腕がむくむ「リンパ浮腫」に悩む方のために、専門の看護師によるケア外来を設けています(2005年開設)。

患者さん一人ひとりの状態に合わせて、無理なく続けられるケアを行い、心も体も元気に過ごせるようサポートしています。

臨床試験への参加

より良い治療を目指して、当院では全国の病院と協力して臨床試験を行っています。

これは、治療法の効果を比較したり、どの治療がどの患者さんに合うかを明らかにするための大切な取り組みです。

当院は、全国規模の研究グループ(JBCRG、NSAS-BC)関西地区のグループ(KBCSG)に参加しています。

遺伝相談外来について

「どうしてがんになったのでしょうか?」「うちはがんになりやすい家系なんでしょうか?」

このようなご質問を、患者さんからよくいただきます。

がんについては、まだわかっていないことも多いですが、私たちの体の細胞が正常に働くためには「遺伝子」が大切な役割をしています。この遺伝子に異常が起こると、細胞がコントロールを失って増え続けてしまい、それが「がん」になると考えられています。

人には2万個以上の遺伝子がありますが、その中には「がんになりやすさ」に関係する遺伝子もあることがわかってきました。特に、乳がんや卵巣がんに関係する「BRCA1」や「BRCA2」という遺伝子は、条件によって健康保険を使って調べることができます。

当院では、専門の資格を持つ「臨床遺伝専門医」や「乳がん看護認定看護師」が、遺伝についてのご相談をお受けしています。ご自身やご家族のがんについて気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。